發(fā)布時(shí)間:所屬分類:農(nóng)業(yè)論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:基于河南省19812016年18個(gè)農(nóng)業(yè)氣象觀測站的冬小麥觀測資料及氣象資料,采用一元線性回歸法、偏相關(guān)分析法和多元線性回歸模擬等,分析河南省冬小麥生長發(fā)育和產(chǎn)量對氣候變化的響應(yīng)。結(jié)果表明:河南省冬小麥出苗返青期和開花成熟期延長,返青開花期縮短,

摘要:基于河南省1981—2016年18個(gè)農(nóng)業(yè)氣象觀測站的冬小麥觀測資料及氣象資料,采用一元線性回歸法、偏相關(guān)分析法和多元線性回歸模擬等,分析河南省冬小麥生長發(fā)育和產(chǎn)量對氣候變化的響應(yīng)。結(jié)果表明:河南省冬小麥出苗—返青期和開花—成熟期延長,返青—開花期縮短,全生育期縮短。全生育期內(nèi)最高氣溫和最低氣溫呈升高趨勢,降水量變化不明顯,太陽輻射呈減少趨勢,不同生長階段內(nèi)各氣象要素變化趨勢不一致。最高氣溫與小麥氣象產(chǎn)量為負(fù)相關(guān)關(guān)系,最低氣溫、太陽輻射與小麥氣象產(chǎn)量為正相關(guān)關(guān)系,降水量與不同區(qū)域的小麥氣象產(chǎn)量相關(guān)關(guān)系不同。小麥相對氣象產(chǎn)量與各氣象要素敏感性分析結(jié)果表明:不同生長階段小麥相對氣象產(chǎn)量對各氣象要素變化的敏感性不同;小麥生長時(shí)期內(nèi)最高氣溫升高1℃,相對氣象產(chǎn)量減少約16.00%;最低氣溫升高1℃,相對氣象產(chǎn)量增加約17.00%;降水量減少10.00%,相對氣象產(chǎn)量增加約0.35%;太陽輻射減少10.00%,相對氣象產(chǎn)量減少約1.70%。

關(guān)鍵詞:冬小麥產(chǎn)量;響應(yīng);氣象因素;發(fā)育期

1、引言

氣候條件是制約農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的自然資源中重要的組成部分[1]。IPCC第五次評估報(bào)告指出,1880—2012年全球海陸表面平均氣溫升高了0.85℃,21世紀(jì)全球氣溫增幅可能超過1.5~2.5℃[2],近50年來中國平均氣溫升高了1.3℃[3],氣候變暖對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響[4],對作物的生長發(fā)育及產(chǎn)量具有重要的影響[5]。氣候變化背景下中國的糧食安全也已受到嚴(yán)重威脅,2020—2050年中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將受到氣候變化的嚴(yán)重沖擊[6]。準(zhǔn)確量化作物發(fā)育及產(chǎn)量對過去氣候變化的響應(yīng)及其敏感性是理解和預(yù)測未來氣候變化對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響的前提和基礎(chǔ)[7-8]。專家們已經(jīng)在氣候變化對農(nóng)作物的生長發(fā)育及產(chǎn)量形成的影響機(jī)理等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了大量研究[9-11]。不同的研究區(qū)域、尺度及研究方法,其研究結(jié)果往往存在較大的不一致性。有研究表明[8,12],作物生育期的氣溫每升高1℃,冬小麥的生育期縮短17d。楊建瑩等[13]利用多元逐步回歸法,分析了華北地區(qū)20世紀(jì)70年代和21世紀(jì)初兩個(gè)年代冬小麥發(fā)育期變化,結(jié)果表明,播種期普遍推遲,返青期在河南省內(nèi)明顯推遲。姬興杰等[14]利用歷史數(shù)據(jù),采用統(tǒng)計(jì)分析法分析氣候變化對冬小麥發(fā)育期影響發(fā)現(xiàn),河南省內(nèi)冬小麥播種期和返青期變化不一致且不顯著,抽穗期和成熟期顯著提前。氣候變暖導(dǎo)致河南省冬小麥拔節(jié)期明顯提前,抽穗以后各生育期提前量較少,冬季生育期、全生育期明顯縮短[15]。Lobell等[16]在全球尺度上的研究指出,1980—2008年的氣候變化使全球小麥減產(chǎn)2.50%。You等[17]在我國1979—2000年小麥產(chǎn)量對氣候變化的響應(yīng)研究中發(fā)現(xiàn),溫度升高使小麥減產(chǎn)約4.5%。趙丹丹等[18]基于歷史數(shù)據(jù),采用逐步回歸分析方法分析氣溫和降水對冬小麥產(chǎn)量的影響,發(fā)現(xiàn)氣溫和降水增加,氣象產(chǎn)量減少。周林等[19]利用生態(tài)學(xué)模式SUCROS模擬結(jié)果表明,在無土壤水分虧缺的情況下,黃淮海地區(qū)秋冬季溫度升高,播種到開花期日數(shù)減少,開花到成熟期日數(shù)稍有延長,播種到成熟期的持續(xù)日數(shù)縮短。由于氣候變化對作物的影響還有很大不確定性,加之品種的更新或管理措施的改進(jìn)等,冬小麥對不同生長階段氣候變化的響應(yīng)和敏感性存在差異[20]。以往的研究多關(guān)注小麥整個(gè)生育期氣候變化對其生長和產(chǎn)量的影響,或研究整個(gè)生育期內(nèi)同一界限溫度下相關(guān)熱量資源的變化[21],得到的結(jié)果不能很好地解釋其影響機(jī)制[17]。因此,在進(jìn)行冬小麥生產(chǎn)對氣候變化響應(yīng)的研究中,需要根據(jù)其不同的生長階段對氣候變化的響應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)考慮。

河南是我國糧食生產(chǎn)大省,是小麥主產(chǎn)區(qū)之一,在全國有著十分重要的地位。據(jù)中國統(tǒng)計(jì)年鑒記載,河南省2014年和2015年小麥總產(chǎn)分別約占全國小麥總產(chǎn)的26.38%和26.89%,且所占份額一直呈穩(wěn)步上升態(tài)勢。本研究選取河南省有代表性的農(nóng)業(yè)氣象試驗(yàn)站點(diǎn),利用長序列的發(fā)育期和產(chǎn)量觀測資料,在站點(diǎn)尺度上研究冬小麥發(fā)育期及產(chǎn)量對氣候變化的響應(yīng),建立產(chǎn)量與各氣象要素的作物統(tǒng)計(jì)模型,分析其敏感性,以期為冬小麥的安全生產(chǎn)和科學(xué)管理提供科學(xué)依據(jù)。

1數(shù)據(jù)與方法

1.1研究區(qū)域與數(shù)據(jù)

河南省位于中國中東部,處于31°23'~36°22'N和110°21'~116°39'E,地勢西高東低,以平原為主,中、東部為黃淮海沖積平原,西南部為南陽盆地,平原和盆地、山地、丘陵分別占總面積的55.7%、26.6%、17.7%。河南省地處中緯度內(nèi)陸地區(qū),氣候?yàn)閬啛釒蚺瘻貛н^渡的大陸性季風(fēng)氣候,主要的種植制度為一年兩熟,以冬小麥-夏玉米輪作為主,是我國重要的糧食生產(chǎn)基地。

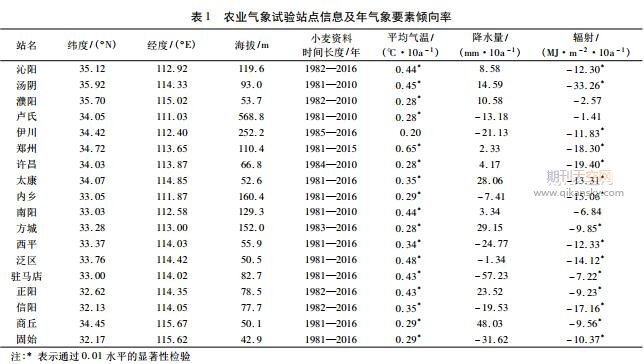

1981—2016年各農(nóng)業(yè)氣象觀測站冬小麥發(fā)育期觀測資料和代表站點(diǎn)地段產(chǎn)量來自于國家氣象信息中心及河南省氣象局檔案館,數(shù)據(jù)包括逐年冬小麥播種、出苗、返青、開花、成熟等關(guān)鍵生育期及冬小麥觀測地段產(chǎn)量,農(nóng)業(yè)氣象站點(diǎn)信息及年氣象要素變化趨勢見表1。氣象數(shù)據(jù)來自于河南省氣象局檔案館,數(shù)據(jù)包括逐日最高氣溫、最低氣溫、降水量及日照時(shí)數(shù)等,其中輻射通過日照時(shí)數(shù)依據(jù)AngstromPrescott方程計(jì)算獲得[22-23]。

1.2方法

各站點(diǎn)各發(fā)育期、生長階段(即出苗—返青期、返青—開花期、開花—成熟期、出苗—成熟期)及生長階段內(nèi)氣象要素(最高氣溫、最低氣溫、降水量、輻射)的趨勢變化采用一元線性回歸分析法,顯著性檢驗(yàn)采用相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法。

相關(guān)論文推薦:人工影響天氣工作對小麥種植的作用

摘 要:小麥?zhǔn)俏覈狈酱蟛糠值貐^(qū)重要的糧食作物,近年來,全球性的環(huán)境變化使得各種天氣對小麥種植造成影響。如何通過人工的一些措施來影響天氣,實(shí)現(xiàn)對小麥產(chǎn)量的促進(jìn),成為當(dāng)前研究的重點(diǎn)。

分析各生長階段內(nèi)氣象要素與產(chǎn)量的關(guān)系時(shí)采用偏相關(guān)分析法。氣象要素序列采用一元線性回歸法進(jìn)行去趨勢[24-25];產(chǎn)量序列采用分段直線滑動(dòng)平均模擬法,將產(chǎn)量分為氣象產(chǎn)量和趨勢產(chǎn)量,該方法將線性回歸模型與滑動(dòng)平均相結(jié)合,其優(yōu)點(diǎn)在于不必主觀假定曲線類型,也不損失樣本數(shù)[26];將去趨勢后的氣象要素與氣象產(chǎn)量進(jìn)行偏相關(guān)分析,顯著性檢驗(yàn)采用相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法。

利用相對氣象產(chǎn)量[27]和氣象要素建立多元回歸模型,進(jìn)行小麥產(chǎn)量對氣象要素的敏感性分析,回歸方程采用F檢驗(yàn)法進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。

2結(jié)果

2.1小麥發(fā)育期、生長階段長度與氣象產(chǎn)量關(guān)系

1981—2016年,河南省冬小麥發(fā)育期變化顯著。河南省18個(gè)站點(diǎn),小麥出苗期和播種期的變化趨勢是一致的,出苗期和播種期顯著相關(guān)(相關(guān)系數(shù)達(dá)0.93)。出苗期和返青期傾向率分別為0.51天/10a和0.81天/10a,即每10年延遲0.51天和0.81天,返青期延遲天數(shù)大于出苗期的。相反,開花期和成熟期傾向率分別為-2.52天/10a(通過了0.01水平的顯著性檢驗(yàn))和-1.48天/10a,即每10年分別提前2.52天和1.48天,開花期提前趨勢較成熟期的明顯(圖1)。

1981—2006年的資料分析結(jié)果表明,河南省冬小麥出苗—返青期和開花—成熟期分別延長0.29天/10a和1.03天/10a,返青—開花期縮短3.33天/10a(通過了0.01水平的顯著性檢驗(yàn)),最終導(dǎo)致出苗—成熟期縮短2.00天/10a(通過了0.01水平的顯著性檢驗(yàn))。總體而言,小麥前期生長即出苗—開花期時(shí)間顯著縮短,籽粒灌漿期即開花—成熟期時(shí)間延長。

發(fā)育期和生長階段長度的變化趨勢很可能是導(dǎo)致產(chǎn)量變化的原因之一。氣象產(chǎn)量與出苗—返青期天數(shù)的相關(guān)系數(shù)為-0.02,即呈現(xiàn)出弱的負(fù)相關(guān)關(guān)系,氣象產(chǎn)量與返青—開花期、開花—成熟期天數(shù)的相關(guān)系數(shù)分別為0.02和0.06,呈現(xiàn)弱的正相關(guān)關(guān)系,與出苗—成熟期天數(shù)呈現(xiàn)弱的正相關(guān)關(guān)系(圖2)。單從生長階段這一要素來講,出苗—返青期延長和返青—開花期縮短可能導(dǎo)致產(chǎn)量降低,開花—成熟期延長可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)量增加,整個(gè)生長階段即出苗—成熟期的縮短可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)量略有下降。

2.2小麥各生長階段內(nèi)氣象要素變化

本文所選的站點(diǎn)位于不同的地理和氣候區(qū),呈現(xiàn)出不同的氣候趨勢(圖3)。1981—2016年小麥全生育期即出苗—成熟期呈現(xiàn)顯著的變暖趨勢。18個(gè)站點(diǎn)中,最高氣溫和最低氣溫均呈升高趨勢,有7個(gè)站點(diǎn)最高氣溫的升高趨勢通過了0.01的顯著性水平檢驗(yàn),有15個(gè)站點(diǎn)最低氣溫的升高趨勢通過了0.01的顯著性水平檢驗(yàn)。所有站點(diǎn)的降水量均未通過0.01的顯著性水平檢驗(yàn),17個(gè)站點(diǎn)降水量為增加趨勢,僅1個(gè)站點(diǎn)為減少趨勢。有9個(gè)站點(diǎn)太陽輻射的變化趨勢通過了0.01的顯著性水平檢驗(yàn),17個(gè)站點(diǎn)太陽輻射為減少趨勢,僅1個(gè)站點(diǎn)呈增加趨勢。

1981—2016年的36年間,河南省內(nèi)小麥全生育期即出苗—成熟期平均最高氣溫和最低氣溫分別增加0.31℃/10a和0.56℃/10a,降水量增加9.23mm/10a,太陽輻射減少57.67MJ/(m2·10a)(圖4)。各氣象要素在小麥不同生長階段變化趨勢一致,變化幅度有所不同。平均最高氣溫在返青—開花期升高趨勢最顯著(0.89℃/10a),其他生長階段升高趨勢較小;平均最低氣溫升高趨勢和最高氣溫一致,在返青—開花期升高趨勢最顯著(0.90℃/10a),其他生長階段升高趨勢較一致,處于0.50℃/10a左右;平均降水量在出苗—返青期增加趨勢較明顯(6.72mm/10a),返青—開花期變化次之,開花—成熟期幾乎無變化;平均太陽輻射在出苗—返青期減少趨勢最明顯,為-42.74MJ/(m2·10a),開花—成熟期變化次之,返青—開花期幾乎無變化。

2.3小麥各生長階段內(nèi)氣象要素與氣象產(chǎn)量關(guān)系

河南省小麥全生育期內(nèi)即出苗—成熟期,最高氣溫與小麥氣象產(chǎn)量有5個(gè)站點(diǎn)為正相關(guān)關(guān)系,13個(gè)站點(diǎn)為負(fù)相關(guān)關(guān)系,其中洛陽伊川站點(diǎn)負(fù)相關(guān)關(guān)系通過了0.01的顯著性水平檢驗(yàn)。大部分站點(diǎn)的最低氣溫、太陽輻射與小麥氣象產(chǎn)量為正相關(guān)關(guān)系,分別有3個(gè)站點(diǎn)和5個(gè)站點(diǎn)為負(fù)相關(guān)關(guān)系,且所有站點(diǎn)均未通過0.01的顯著性水平檢驗(yàn)。降水量與不同區(qū)域小麥氣象產(chǎn)量相關(guān)關(guān)系不同,河南省南部和西部為正相關(guān)關(guān)系,北部和中部為負(fù)相關(guān)關(guān)系,18個(gè)站點(diǎn)中有8個(gè)站點(diǎn)為正相關(guān)關(guān)系,10個(gè)站點(diǎn)為負(fù)相關(guān)關(guān)系(圖5)。

所有站點(diǎn)中各生長階段最高氣溫與小麥氣象產(chǎn)量均為負(fù)相關(guān)關(guān)系,開花—成熟期相關(guān)系數(shù)(絕對值)較大,但各生長階段相關(guān)關(guān)系較弱(負(fù)相關(guān)系數(shù)的絕對值均小于0.08)。各生長階段最低氣溫與小麥氣象產(chǎn)量均為正相關(guān)關(guān)系,全生育期即出苗—成熟期相關(guān)系數(shù)最大,返青—開花期次之,開花—成熟期最小。出苗—返青期和返青—開花期降水與小麥氣象產(chǎn)量為正相關(guān)關(guān)系,開花—成熟期為負(fù)相關(guān)關(guān)系,全生育期即出苗—成熟期為負(fù)相關(guān)關(guān)系。各生長階段太陽輻射與小麥氣象產(chǎn)量為正相關(guān)關(guān)系,開花—成熟期相關(guān)系數(shù)最大,返青—開花期最小,全生育期相關(guān)系數(shù)為正(圖6)。

2.4小麥相對氣象產(chǎn)量對不同氣象要素的敏感性

從小麥相對氣象產(chǎn)量與最高氣溫、最低氣溫、降水量和太陽輻射標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)可以看出(圖7):在全生育期即出苗—成熟期,若最高氣溫升高,僅5個(gè)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量增加,最高氣溫升高1℃,這些站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量增加超過10.00%,而多數(shù)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量減少幅度遠(yuǎn)超過10.00%。若最低氣溫升高,僅4個(gè)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量減少,最低氣溫升高1℃,這些站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量減少幅度超過10.00%,而多數(shù)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量增加幅度遠(yuǎn)超過10.00%。多數(shù)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量對最高氣溫和最低氣溫的響應(yīng)是相反的。降水量減少,多數(shù)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量是增加的,最多增加4.20%;僅7個(gè)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量是減少的,降水量減少10.00%,這些站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量減少最多可達(dá)3.40%。太陽輻射減少,多數(shù)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量是減少的,僅2個(gè)站點(diǎn)的相對氣象產(chǎn)量是增加的;太陽輻射減少10.00%,相對氣象產(chǎn)量減少最大幅度為6.30%。各站點(diǎn)的多元回歸方程及各氣象要素的回歸系數(shù),均未通過0.05水平的顯著性檢驗(yàn)。

河南省18個(gè)站點(diǎn)的回歸方程各要素的平均標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)中,不同生長階段各氣象要素的系數(shù)不同,即不同生長階段小麥相對氣象產(chǎn)量對各氣象要素變化的敏感性不同(圖8)。各生長階段中氣象產(chǎn)量對最高氣溫、太陽輻射的響應(yīng)是一致的,最高氣溫升高、太陽輻射減少,相對氣象產(chǎn)量減少;返青—開花期相對氣象產(chǎn)量對最低氣溫的響應(yīng)最明顯,開花—成熟期相對氣象產(chǎn)量對最低氣溫響應(yīng)最小。不同生長階段相對氣象產(chǎn)量對降水量的響應(yīng)不同,降水量減少,出苗—返青期產(chǎn)量減少,其他生長階段增加。出苗—返青期最高氣溫升高1℃,小麥相對氣象產(chǎn)量減少約8.60%;最低氣溫升高1℃,小麥相對氣象產(chǎn)量增加約6.60%;降水量減少10.00%,小麥相對氣象產(chǎn)量變化為-7.70%—1.40%,平均減少1.10%;太陽輻射減少10.00%,小麥相對氣象產(chǎn)量減少約1.20%。返青—開花期最高氣溫升高1℃,小麥相對氣象產(chǎn)量減少約17.90%;最低氣溫升高1℃,小麥相對氣象產(chǎn)量增加約16.70%;降水量減少10.00%,小麥相對氣象產(chǎn)量增加約0.30%;太陽輻射減少10.00%,小麥相對氣象產(chǎn)量減少約0.90%。開花—成熟期最高氣溫升高1℃,小麥相對氣象產(chǎn)量減少約5.30%;最低氣溫升高1℃,小麥相對氣象產(chǎn)量減少約0.20%;降水量減少10.00%,小麥相對氣象產(chǎn)量增加約1.00%;太陽輻射減少10.00%,小麥相對氣象產(chǎn)量減少約1.70%。整個(gè)生長階段即出苗—成熟期最高氣溫升高1℃,小麥平均相對氣象產(chǎn)量減少約16.00%;最低氣溫升高1℃,小麥平均相對氣象產(chǎn)量增加約17.00%;降水量減少10.00%,小麥平均相對氣象產(chǎn)量增加約0.35%;太陽輻射減少10.00%,小麥平均相對氣象產(chǎn)量減少約1.70%。

3結(jié)論與討論

3.1結(jié)論

本文基于1981—2016年18個(gè)農(nóng)業(yè)氣象觀測站的冬小麥觀測資料,利用一元線性回歸法、偏相關(guān)分析法和多元線性回歸模擬等分析小麥發(fā)育期變化、小麥不同生長階段內(nèi)各氣象要素的變化及小麥產(chǎn)量對其變化的響應(yīng),具體結(jié)論如下:

(1)冬小麥生長發(fā)育變化為:出苗期和返青期延遲,開花和成熟期提前,導(dǎo)致出苗—返青期和開花—成熟期延長,返青—開花期縮短,整個(gè)生長階段縮短。整個(gè)生長階段縮短可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)量下降。

(2)小麥全生育期內(nèi)最高氣溫和最低氣溫均呈現(xiàn)出升高趨勢,且最低氣溫升高趨勢更為顯著,降水量變化不明顯,太陽輻射呈減少趨勢。不同生長階段內(nèi)各氣象要素變化幅度不一致。

(3)氣象要素與氣象產(chǎn)量的關(guān)系為:最高氣溫與小麥氣象產(chǎn)量為負(fù)相關(guān)關(guān)系,最低氣溫、太陽輻射與小麥氣象產(chǎn)量為正相關(guān)關(guān)系,降水量與不同區(qū)域小麥氣象產(chǎn)量相關(guān)關(guān)系不同。

(4)小麥相對氣象產(chǎn)量與各氣象要素的敏感性結(jié)果為:若最高氣溫升高1℃,平均相對氣象產(chǎn)量減少約16.00%;若最低氣溫升高1℃,平均相對氣象產(chǎn)量增加約17.00%;若降水量減少10.00%,平均相對氣象產(chǎn)量增加約0.35%;若太陽輻射減少10.00%,平均相對氣象產(chǎn)量減少約1.70%。

3.2討論

(1)由于近30年來,農(nóng)作物種植制度的變化和品種更替,氣候變化對作物生育期的影響是不可忽視的。研究表明[28],積溫的增加導(dǎo)致冬小麥成熟期推遲,氣候變化使我國的冬小麥種植區(qū)向北擴(kuò)展,且適宜種植的品種向弱冬性方向演化[29]。發(fā)育期變化與產(chǎn)量也有一定關(guān)系。有研究表明[30-31],在不考慮品種改變和管理措施的情況下,氣候變暖導(dǎo)致小麥發(fā)育期縮短,從而導(dǎo)致小麥產(chǎn)量下降。

(2)分析氣象要素變化趨勢時(shí),本文選取的小麥生長時(shí)段為10月下旬—翌年5月下旬,是在小麥順利出苗后進(jìn)行的研究。而曹倩等[32]選取10月—翌年5月氣象資料分析華北冬小麥農(nóng)業(yè)氣候資源結(jié)果顯示,河南省冬小麥生育期內(nèi)降水量以減少為主,但變化趨勢不顯著,選取生長時(shí)段不一致導(dǎo)致兩者降水量變化趨勢不一致。