發(fā)布時(shí)間:所屬分類:農(nóng)業(yè)論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:為探討前期(春夏秋)太平洋海溫對(duì)中國(guó)冬季氣溫在年際和年代際時(shí)間尺度上的可能影響。利用EOF分析等方法,對(duì)1951-2017年太平洋月平均海溫和中國(guó)160個(gè)測(cè)站的冬季月平均氣溫進(jìn)行分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn):EOF分析的第一模態(tài)表現(xiàn)出明顯的年代際變化,1985年后除云南、

摘要:為探討前期(春夏秋)太平洋海溫對(duì)中國(guó)冬季氣溫在年際和年代際時(shí)間尺度上的可能影響。利用EOF分析等方法,對(duì)1951-2017年太平洋月平均海溫和中國(guó)160個(gè)測(cè)站的冬季月平均氣溫進(jìn)行分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn):EOF分析的第一模態(tài)表現(xiàn)出明顯的年代際變化,1985年后除云南、青藏高原和華南沿海外,全國(guó)冬季氣溫偏高;第二模態(tài)呈現(xiàn)的是從西南到東北“-+-”的以準(zhǔn)5a為周期的年際變化;第三模態(tài)反映的是從西南向東北呈現(xiàn)“-+-”分布的年代際變化。前期春、夏、秋季西太平洋(0°N~20°N,125°E~150°E)和東太平洋(7°N~14°N,126°W~150°W)海溫能較好預(yù)測(cè)中國(guó)冬季氣溫,西太平洋春、夏、秋季海溫與中國(guó)冬季氣溫的相關(guān)系數(shù)(0.77、0.80和0.73)比東太平洋(0.35、0.48、0.53)大,說(shuō)明西太平洋海溫對(duì)中國(guó)冬季氣溫的影響更為重要。

關(guān)鍵詞:氣象學(xué);氣候變化;冬季氣溫;時(shí)空分布特征;太平洋海溫;相關(guān)

0引言

氣候變暖是當(dāng)今氣候變化的一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題,是人類社會(huì)目前面臨的最緊迫和主要的挑戰(zhàn),中國(guó)氣溫變化和全球氣候變化的大背景保持一致,呈現(xiàn)出明顯增暖的趨勢(shì)[1]。但是在整體氣溫增暖的大背景下,中國(guó)也出現(xiàn)了年際的冷冬異常[2]。2008年,中國(guó)經(jīng)歷了一次大范圍的嚴(yán)重低溫災(zāi)害,全國(guó)1月的平均氣溫為1986年來(lái)的最低值,僅有-6.6℃,江蘇、湖南和江西等地區(qū)的積雪深度為近50a來(lái)的極大值,冰凍日數(shù)持續(xù)半月有余[3]。冬季異常低溫,特別是冰凍暴雪天氣的出現(xiàn),給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人們生活帶來(lái)不利影響,給社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)重大損失。

海洋由于其幾何和物理學(xué)的特性而對(duì)大氣環(huán)流、天氣氣候變化的影響越來(lái)越為人們所重視,海溫異常與地面氣溫異常有關(guān),赤道東太平洋的海溫信號(hào)對(duì)全球范圍的氣候異常有明顯影響[4]。李勇等[5]在年際和年代際尺度上分析了影響中國(guó)冬季溫度的氣候因子得出,西太平洋遙相關(guān)型對(duì)溫度有顯著影響。梁蘇潔等[6]指出中國(guó)地處亞洲大陸和北太平洋的交界處,太平洋地區(qū)的海溫變化與中國(guó)冬季氣溫有密切聯(lián)系。陳少勇等[7]發(fā)現(xiàn)西北太平洋海溫升高,導(dǎo)致中國(guó)東部大部分地區(qū)冬季氣溫偏高。

以往的研究發(fā)現(xiàn),氣溫異常往往能從前期海溫的變化尋找到響應(yīng)信號(hào),且發(fā)現(xiàn)一些關(guān)鍵區(qū)域的海溫與中國(guó)冬季氣溫異常有很好的相關(guān)關(guān)系,對(duì)預(yù)測(cè)冬季氣溫也有一定的前兆意義[8-12]。氣溫變化原因很復(fù)雜,不同地區(qū)溫度變化有著不一樣的影響因素。在此基礎(chǔ)上在更大的時(shí)間長(zhǎng)度上研究中國(guó)冬季氣溫的年際變化特征,并著重分析太平洋海表溫度和中國(guó)冬季氣溫的關(guān)系,希望對(duì)兩者之間的關(guān)系能有一個(gè)更加深入的認(rèn)識(shí)和了解,對(duì)冬季氣溫預(yù)測(cè)提供思路,也為防災(zāi)減災(zāi)工作提供理論依據(jù)。

1資料與研究方法

所采用的中國(guó)氣溫資料為中國(guó)氣象局國(guó)家氣候中心提供的160個(gè)測(cè)站的1951-2018年逐月氣溫,選取當(dāng)年12月與次年1、2月氣溫的平均值作為當(dāng)年的冬季平均氣溫,研究所選的時(shí)間段為1951-2017年。太平洋海溫資料來(lái)自https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.ersst.v5.html。分別選取當(dāng)年3、4、5月的平均海溫、當(dāng)年6、7、8月的平均海溫、當(dāng)年9、10、11月的平均海溫、當(dāng)年12月與次年1、2月的平均海溫作為當(dāng)年春季、夏季、秋季和冬季海溫。用M-K檢驗(yàn)分析中國(guó)冬季氣溫的突變情況,用EOF方法分析冬季氣溫的主要模態(tài)類型以及時(shí)間變化特征,用相關(guān)分析法研究中國(guó)冬季氣溫和海溫之間的聯(lián)系。

2中國(guó)冬季氣溫時(shí)空分布特征

2.1中國(guó)冬季氣溫趨勢(shì)分析

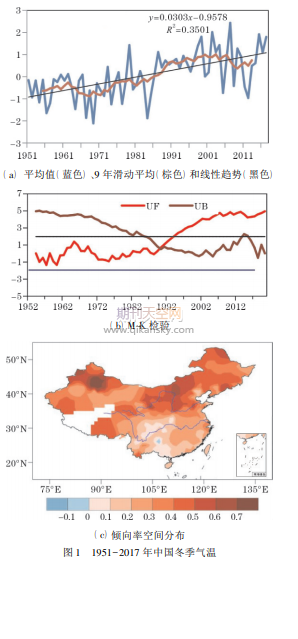

由圖1(a)可見(jiàn),中國(guó)冬季氣溫的年際變化非常明顯,年代際的差異也很大。從整體線性趨勢(shì)看,氣溫呈上升趨勢(shì),氣候傾向率為0.30℃·(10a)-1,顯著性為0.474,可通過(guò)99%的顯著性檢驗(yàn),說(shuō)明中國(guó)冬季增溫的趨勢(shì)顯著。1986年前冬季氣溫的平均值整體在-0.5℃左右浮動(dòng),而1986年后冬季氣溫整體上升,20世紀(jì)90年代氣溫的變化幅度很小,進(jìn)入21世紀(jì),冬季氣溫變幅迅速增大,有更多的極端暖冬和冷冬出現(xiàn),此時(shí)氣溫均值上升,基本在0.5℃左右浮動(dòng),同時(shí)9年滑動(dòng)平均值也呈現(xiàn)出相同變化。1999年、2002年和2007年為3個(gè)冬季極端暖年,冬季平均氣溫分別為1.798℃、2.006℃和2.427℃。2006年后冬季氣溫的9年滑動(dòng)平均值開(kāi)始下降,2009年和2011年為兩個(gè)低溫年,之后冬季氣溫又迅速增加。同時(shí)結(jié)合中國(guó)冬季氣溫的M-K突變檢驗(yàn)(圖1b),可知在20世紀(jì)80年代后期和90年代前期,中國(guó)冬季氣溫發(fā)生突變,由冷冬向暖冬轉(zhuǎn)變。

分別對(duì)160個(gè)站點(diǎn)冬季氣溫的氣候傾向率進(jìn)行插值,得到了冬季氣溫變化的空間分布趨勢(shì)圖(圖1c)。發(fā)現(xiàn)除貴陽(yáng)外,冬季氣溫均呈上升趨勢(shì),在內(nèi)蒙古中部和新疆北部增溫趨勢(shì)達(dá)到最大,分別為0.6℃·(10a)-1和0.7℃·(10a)-1。以濟(jì)寧、鄭州、西安和蘭州為界限,在其北方增溫趨勢(shì)較大,普遍大于全國(guó)平均的增溫水平;而在這條分界線的南方,冬季增溫趨勢(shì)不明顯。

2.2中國(guó)冬季氣溫的主要模態(tài)

為了對(duì)1951年以來(lái)冬季平均氣溫的模態(tài)做直觀分析,對(duì)冬季氣溫距平值做EOF分析[4],得到了冬季氣溫的前3個(gè)主要分布形式,前3個(gè)模態(tài)的方差貢獻(xiàn)率分別為58.6%、12.9%和7.9%(圖2),累計(jì)方差貢獻(xiàn)率達(dá)到79.4%,因此認(rèn)為這3種氣溫型基本反映了冬季氣溫的分布形勢(shì)。

第一模態(tài)(EOF1)為除云南、青藏高原和華南沿海外全國(guó)大部分地區(qū)一致型(圖2a),這是冬季氣溫的主要分布形勢(shì),方差貢獻(xiàn)率為58.6%,說(shuō)明該信號(hào)相當(dāng)突出。該型主要表現(xiàn)為大部分地區(qū)一致偏暖的特征,除云南、青藏高原和華南沿海外,全國(guó)冬季氣溫均偏高,偏暖中心主要位于新疆北部以及山西地區(qū)。當(dāng)冬季氣溫發(fā)生變化時(shí),全國(guó)氣溫要么一致偏高,要么一致偏低。由該特征向量的時(shí)間序列(PC1)變化曲線可以看出,該型表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì),同時(shí)又有階段性的特點(diǎn)(圖2b)。1951-1985年時(shí)間系數(shù)基本上為負(fù)位相,僅1978年和1982年為較明顯的正位相,因此,在這段時(shí)間內(nèi)除云南、青藏高原和華南沿海外其他大部分地區(qū)的冬季氣溫整體呈現(xiàn)偏低的特征,其中以1969年為最。這一趨勢(shì)也與鐘珊珊等[13]已有研究指出的20世紀(jì)60年代初至90年代前期,冬季暖日頻次偏少較為一致。1985年后時(shí)間系數(shù)由負(fù)向正值轉(zhuǎn)變,冬季氣溫出現(xiàn)明顯的增暖趨勢(shì)。在1985-2000年大部分地區(qū)冬季氣溫均偏高,進(jìn)入21世紀(jì),冬季氣溫出現(xiàn)3~5a的周期變化,暖冬出現(xiàn)次數(shù)減少,但是暖冬程度加深,不同年份之間冷暖差異加大。綜上冬季氣溫在年代際上云南、青藏高原和華南沿海降低,在其他地區(qū)普遍增溫,且在新疆北部、華中地區(qū)增溫最為顯著。由下文分析可知,中國(guó)冬季氣溫的普遍增暖現(xiàn)象和太平洋海溫的升高相一致。

相關(guān)知識(shí)推薦:氣象工程師需要發(fā)表什么文章

第二模態(tài)(EOF2)中,中國(guó)冬季氣溫呈現(xiàn)從西南到東北的“-+-”分布型,在西藏中南部、青海為負(fù)值區(qū)域,以及以內(nèi)蒙古中部經(jīng)山西河南到山東為分界線,在分界線的東北方為負(fù)值中心,另外新疆北部出現(xiàn)了部分負(fù)值區(qū)域;在其他地方則為明顯的正值區(qū)域(圖2c)。該空間型占總方差的12.9%,從對(duì)應(yīng)的時(shí)間序列(PC2)可以看出,該型主要以年際變化為主,中國(guó)冬季氣溫呈現(xiàn)準(zhǔn)5a的周期變化,“-+-”和“+-+”空間型交替出現(xiàn)(圖2d)。1998年后,只有2008年和2015年為較強(qiáng)的負(fù)位相,其他年份均為正位相占優(yōu)勢(shì)地位,說(shuō)明21世紀(jì)以來(lái),中國(guó)從西北到東南大部分冬季氣溫普遍偏高,而東北地區(qū)、西藏中南部、青海則較常年偏冷。

第三模態(tài)(EOF3)的空間分布形態(tài)為從西南到東北的“+-+”分布型(圖2e),該空間形態(tài)和EOF2相似,差別主要體現(xiàn)在時(shí)間序列上,主要反映年代際的變化特征(圖2f)。在西藏東部、青海南部和云南地區(qū)為氣溫距平最大正值中心,以內(nèi)蒙古中部經(jīng)山西、河南到山東一帶為界限的東北地區(qū)為次大正值中心,其他地區(qū)為負(fù)值區(qū)域。EOF3對(duì)應(yīng)的時(shí)間序列(PC3)(圖2f)與EOF1對(duì)應(yīng)的時(shí)間序列(PC1)(圖2b)有相似之處,除了1954年、1959年、1972年、1974年、1983年這幾個(gè)特殊年份外,20世紀(jì)90年代前幾乎全為負(fù)位相,在90年代后期是該空間型發(fā)生轉(zhuǎn)變的具體時(shí)期,1992年前,中國(guó)冬季氣溫整體從西南向東北呈現(xiàn)“-+-”分布,之后為“+-+”分布型。

3中國(guó)冬季氣溫和太平洋海溫的關(guān)系

3.1中國(guó)冬季氣溫和北太平洋海溫的時(shí)滯及同期相關(guān)關(guān)系

大氣對(duì)海溫變化的反映有一定的滯后性,考慮到不同區(qū)域、不同季節(jié)的海溫對(duì)中國(guó)冬季氣溫影響的可能性不同,為了研究中國(guó)冬季氣溫與北太平洋海溫的時(shí)滯和同期的相關(guān)關(guān)系,將綜合分析前期春季、前期夏季、前期秋季和同期冬季北太平洋海溫與中國(guó)冬季氣溫的相關(guān)。

從中國(guó)冬季氣溫與前期春季太平洋海溫的相關(guān)分析可以看出(圖3a),赤道西太平洋、赤道東太平洋、北美大陸西側(cè)以及東亞?wèn)|南側(cè)的太平洋春季海溫和中國(guó)冬季氣溫的正相關(guān)性均通過(guò)99%的顯著性檢驗(yàn),即當(dāng)這些區(qū)域海溫偏高時(shí),中國(guó)冬季氣溫也將偏高。而在北太平洋的中心地區(qū)為較大區(qū)域的負(fù)相關(guān),相關(guān)性可通過(guò)95%的顯著性檢驗(yàn)。在中國(guó)冬季氣溫與前期夏季太平洋海溫的相關(guān)中可以發(fā)現(xiàn)(圖3b),西太平洋的顯著相關(guān)區(qū)域與春季的相關(guān)相比有較為明顯的南退東伸,原本位于170°W~150°W通過(guò)95%顯著性檢驗(yàn)的海區(qū)相關(guān)性加強(qiáng),但是東太平洋以及北太平洋的正相關(guān)區(qū)域顯著減小,中太平洋通過(guò)顯著性檢驗(yàn)的負(fù)相關(guān)區(qū)域完全消失。中國(guó)冬季氣溫與前期秋季太平洋海溫的相關(guān)中(圖3b),西太平洋的相關(guān)區(qū)域北伸到40°N,而赤道中太平洋的相關(guān)性減弱,相關(guān)區(qū)域減小,中太平洋的負(fù)相關(guān)區(qū)域幾乎全部消失,秋季太平洋海溫和中國(guó)冬季氣溫呈現(xiàn)一致的正相關(guān)。在中國(guó)冬季氣溫與同期冬季太平洋海溫的相關(guān)分析中(圖3d),北太平洋出現(xiàn)大范圍顯著相關(guān)區(qū)域,赤道西太平洋以及赤道東太平洋原本顯著正相關(guān)區(qū)域范圍變小,中太平洋的負(fù)相關(guān)區(qū)域則重新出現(xiàn)。由此可見(jiàn),前期海溫的變化對(duì)中國(guó)冬季氣溫存在明顯的影響作用,并且由于同期冬季海溫不能作為中國(guó)冬季氣溫的預(yù)報(bào)因子,因此將前期春季、前期夏季和前期秋季太平洋海溫與中國(guó)冬季氣溫的相關(guān)關(guān)系作為重點(diǎn)研究的對(duì)象。

根據(jù)前文分析,中國(guó)冬季氣溫與北太平洋海溫的相關(guān)關(guān)系主要以正相關(guān)為主。從前期春季到前期夏季,赤道太平洋通過(guò)99%顯著性檢驗(yàn)的正相關(guān)區(qū)域擴(kuò)大;從前期夏季到前期秋季,赤道太平洋通過(guò)99%顯著性檢驗(yàn)的正相關(guān)區(qū)域迅速減小。這與陳佩燕等[4]指出的不同的海區(qū)與中國(guó)溫度存在不同的相關(guān)性,中國(guó)冬季氣溫與赤道中東太平洋海溫有正的相關(guān)關(guān)系相一致。

綜上所述,分別選擇前期春季、前期夏季、前期秋季作為研究的關(guān)鍵季節(jié)。為了綜合考慮以上3個(gè)關(guān)鍵季節(jié)的海溫對(duì)中國(guó)冬季氣溫的影響,選取3個(gè)季節(jié)均通過(guò)顯著性檢驗(yàn)的海區(qū)作為關(guān)鍵區(qū)域,將(0°N~20°N,125°E~150°E)作為西太平洋海溫關(guān)鍵區(qū),將(7°N~14°N,126°W~150°W)作為東太平洋海溫關(guān)鍵區(qū)。3.2關(guān)鍵區(qū)海溫與中國(guó)冬季氣溫的相關(guān)關(guān)系為更好地了解關(guān)鍵海區(qū)不同季節(jié)的海溫對(duì)中國(guó)冬季氣溫空間分布上的可能影響,分別對(duì)兩個(gè)關(guān)鍵海區(qū)的海溫進(jìn)行區(qū)域平均,然后將其作為各自的海溫指數(shù)。為進(jìn)一步分析關(guān)鍵海區(qū)海溫指數(shù)與中國(guó)冬季氣溫的時(shí)滯相關(guān)關(guān)系,利用關(guān)鍵海區(qū)各自的前期春季、前期夏季及前期秋季的海溫指數(shù)與中國(guó)冬季氣溫計(jì)算相關(guān)系數(shù),研究關(guān)鍵海區(qū)海溫指數(shù)與中國(guó)冬季氣溫的時(shí)滯相關(guān)性。——論文作者:李歡歡,鞏遠(yuǎn)發(fā)