�l(f��)���r(sh��)�g�����ٷ�����̎��QՓ���g�[��1��

ժ Ҫ�� ժҪ:���ع�·���ܶ�������¡�ز�չ������¡�ز��������҇������Ա������зֲ��ĵ^(q��)��Ҳ����ʯ���ȵ��|(zh��)��(z��i)���ď�(qi��ng)���(d��ng)�^(q��)���������(n��i)�����ֲ�������һ����ʯ���l(f��)���ܚ�ص�Ӱ푳̶ȴ����^������¡�ز����Οo���������(n��i)����ʯ���c���?z��)o�P(gu��n)������¡�ز����ε�

����ժҪ:���ع�·���ܶ�������¡�ز�չ������¡�ز��������҇������Ա������зֲ��ĵ^(q��)��Ҳ����ʯ���ȵ��|(zh��)��(z��i)���ď�(qi��ng)���(d��ng)�^(q��)���������(n��i)�����ֲ�������һ����ʯ���l(f��)���ܚ�ص�Ӱ푳̶ȴ����^������¡�ز����Οo���������(n��i)����ʯ���c���?z��)o�P(gu��n)������¡�ز����εļӬ���������ʯ�������������ϵ���ʯ���s�c������P(gu��n)��ԓ������¡�ز������ξŽq��2014-2015���(n��i)��4����ʯ��������Ԕ��(x��)��������ʯ�����l(f��)ǰ�Ľ����^�̣���������͚������ʯ������(d��ng)�е����ÙC(j��)���M(j��n)���˷������о��l(f��)�F(xi��n)��3����ʯ���H�ɱ��꼤�l(f��)�������ÙC(j��)���c��Ҏ(gu��)������ʯ����ƣ����ɽ��ꏽ�����g�ر����|(zh��)�a(ch��n)������“�͜�+����”ģʽ;��2014��8��18����ʯ���cѸ�����ߵĚ���P(gu��n)ϵ���У���“�ߜ�+����”ģʽ�������ÙC(j��)�����ښ�����ߌ�(d��o)�����w��(n��i)�����w���������ڏĶ��Ŵ����w���ԣ����ꏽ�����g�Ļ��(d��ng)�����w��Ѹ�ٮa(ch��n)����ʯ�������ߵIJ���ڸߜ�Ѹ�ٷŴ��˱�����Ļ��ԣ������˱�����w�ĺ�ˮ�����Ķ���������ʯ���a(ch��n)������Ҫ�Ľ����ֵ��

�����P(gu��n)�I�~:�ؖ|��;��ʯ��;�γəC(j��)��;����;�ߜ�

�������ع�·���Ĵ�ͨ����������Ҫ���·ͨ������;��Խ�M��ɽ�}�������ƹ���ɽ�}��ϲ�R����ɽ�}������ɽϵ���L��֧�������潭��ŭ���������ز������Ĵ�ˮϵ[1]����;��ɽ�h(hu��n)�@���{�����У����҇������������ĵ^(q��)�����ع�·��;��Խ��ɳ���p�ώ������潭�p�ώ��Ͱŭ���߾G�r�p�ώ�����Խ��Խ���Tɽ������������-���ε������������ز�������������(g��u)���\(y��n)��(d��ng)��(qi��ng)�ң�������S��

������(qi��ng)�ҵĘ�(g��u)���\(y��n)��(d��ng)�;�ĵ����������˴��ع�·��;�l���l(f��)���ĵ��|(zh��)��(z��i)���������Դ��ع�·���ܶεĵ��|(zh��)��(z��i)�����l(f��)����������Rȫ��Ҏ(gu��)ģ�����w�˱��������¡���ɳ�¡���ʯ���ȶ���(g��)���|(zh��)��(z��i)����ͣ����е���ʯ�������Գ����(f��)�s��Ҏ(gu��)ģ������Q����(j��)�y(t��ng)Ӌ(j��)��Ȼ���������ε�271.4km��(n��i)������ʯ����67�l��ƽ��4�l/km[2]���@Щ��ʯ���к��w���ѹ��x�e(cu��)�������Q��ʯ���������ϱ�����ʯ�������l(xi��ng)����ʯ������Ħ�ϱ���������ʯ�����Լ��Ӭ������ϱ�����ʯ��[2]��

������������������(n��i)�ı�������ʯ���M(j��n)���˴������о����l(f��)�F(xi��n)��l(f��)���c����������l(f��)�ı���׃�����P(gu��n)����������ʯ�����ɱ���ӿ��������x�e(cu��)�������Q[2-3]�����Q��ˮ�_ˢ���w����(d��ng)����������ʯ���ɱ����S��(d��ng)�T�l(f��)[2��4]�����l(xi��ng)����ʯ���ɴ�Ҏ(gu��)ģ�����T�l(f��)[2��5]����Ħ����ʯ���ɱ�����ˮ�ͽ���(li��n)�������T�l(f��)[6]�����ǣ����ڱ�����e��Ѹ�ٜp�٣��ٱ��������(n��i)��ʯ������(d��ng)�ܷ��ñ�����ʯ����Փ[7-8]�M(j��n)�н������Ҫ̽ӑ���о��l(f��)�F(xi��n)����¡�ز��������μӬ������Ϻ����^�ͣ������������������ļ�������ƫ�ߣ�Ҳ�Ǯ�(d��ng)?sh��)صı���^(q��)��ԓ�����(n��i)��ʯ���İl(f��)���ñ�����ʯ����Փ�ܵõ��ܺõĽ��[2];�S���������ߣ���¡�ز��������β��������mȻ�]�б����ֲ�����Դ�^(q��)���w�ă�������ʮ���@�������Ƿ���Ӱ���ʯ���İl(f��)���ء�����ᘌ��@һ���}���xȡ��¡�ز����������εľŽq����ʯ�����о�����������2014-2015������l(f��)����4����ʯ����������ʯ�����l(f��)ǰ��Ě�غͽ���l�������о��@�N����(y��ng)�l���µ��γəC(j��)�ơ�

����1�^(q��)��śr

����1.1�^(q��)��

�������ع�·���ܶ�������¡�ز�������չ������¡�ز����������ز�����һ��֧����������l(f��)Դ�ڲ������X̎�ā��ű�����픶˺���4900m��;��(j��ng)��(j��ng)266km���_(d��)�c�����ز����R�ڣ����3360m��ƽ���Ƚ�1.26%����¡�ز���������͵�“���cʽ”�ӵ���������Ȼţ̤�϶Ρ������d�նκ�ͨ���εȶ���(g��)�{�ȵضΣ��Լ�Ȼ���������ڡ�����-���l(xi��ng)�ȶ���(g��)���ȵضΡ�

�����^(q��)��λ��ӡ�Ȱ�K�͚W����K��ײ�D�����õĽ��|�^(q��)����ϲ�R���Ż����Ƹ���(g��u)���w�ı���(c��)����ԓ�Ƹ��w�ď�(qi��ng)�ҔD������¡�ز�����һ����(g��u)���(f��)�s����(g��u)���\(y��n)��(d��ng)��(qi��ng)�ң�������(d��ng)�l������(j��)�y(t��ng)Ӌ(j��)��������Ӱ����ĵ����1950��l(f��)���ڲ���h��8.5������𣬶��F(xi��n)��ÿ�����СҎ(gu��)ģ����l(f��)����

������ظ�ԭ��һ��(g��)����_(t��i)�أ�����ˏ�ӡ�����^����ů������������ڸ�ԭ߅��̎�����r(sh��)����s�γ��S���Ľ�ˮ�^(q��)������ϲ�R����ɽ���µ��������R�ǽ�ˮ��еĵ^(q��)�������ؖ|�ϲ���ӡ����ůʩ��������ͨ�^�����ز�������֧�����ԭ��(n��i)��ݔ�ͣ���ԓ�^(q��)�γ�һ��(g��)���Ķ���^(q��)[9]������(j��)��(sh��)��(j��)�y(t��ng)Ӌ(j��)����¡�ز������Ľ������O����������(g��)������꽵����׃����400��2000mm���S���Ľ�ˮ���Ͼ�ĵ��β�ڲؖ|�ϵ^(q��)�γ����҇���e���ĺ����Ա����^(q��)������(j��)�b�����g�Y(ji��)����1988�꣬2002���2010�������(n��i)�ı�����e�քe��3556.72km2��3193.09km2��2381.47km2��������e����˿s25.97km[10]��

����1.2����śr

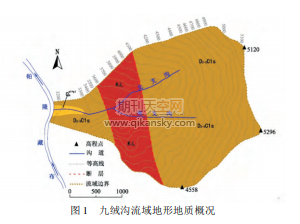

�����Žq��λ����¡�ز����������Ζ|��(c��)(�D1)��������e7.36km2���Ͽں���3173m����ߺ���λ������|��(c��)���߳�5296m�����Ϸ֞��ϱ���֧���ϵ�̎�Ƚ�175‰��833‰;�ĜϿ���Դ�^����s2.6��2.8km��4300m���ҵ�Դ�^(q��)���档����Դ�^�^(q��)��?y��n)�һ��(g��)������棬�߶��������Ƚ�578‰��1250‰���Ҷ༯����850��950‰���ң���Դ�^(q��)����༯����40°��43°��

�����������α��ɗlƽ�е�С���Ӵ��^������¶�Ďr�Է֞������֣��²����ϲ����?gu��)r�����Ǝr���A�s׃�|(zh��)��ɰ�r�Ͱ�r���в������ĸ���L�����r������r�Կ��w��Ӳ�|(zh��)�r��������(d��o)��Դ�^(q��)���Ը߶�������ڡ�

��������(j��)��������^�y���Žq������λ�õ��꽵�����s700��800mm������༯����ÿ��6-9�¡�����(j��)�b��Ӱ�H������Ͽڶѷe�����І�ľ�ֲ�����Ҫ����ľ����ܘ�;�Ͽڶѷe�_(t��i)�ص�����4200m��������������ֲ��ܶ��S���θ߶����Ӷ��f�p;����4200m���Ϟ���¶�Ļ��r��rм��(�D2)����ȹ�Ӌ(j��)��2��4m���¡�����(j��)�b��Ӱ�������(n��i)�o�����ֲ�������������Դ�^(q��)��5000m���ң���صͣ�������ˮ��B���w��Y(ji��)����(d��o)�rм�у�(n��i)�ı��w���z�Y(ji��)�����@�������w��(w��n)�����^��(�D3)���ļ��У����w�б��w������̫�ݗ������ڣ�������w�еı��w������̫�ݗ��������(qi��ng)�����ڿ�;������ݶ������w��Ѹ��˥�p����(d��o)��������w�еı��w�����Ӹ��w�����ھ�����

����2��ʯ���¼�

������(j��)�{(di��o)�飬1980������Žq�σ�(n��i)�џo�����ֲ�����ʯ����α��l(f��)����Ҏ(gu��)ģ����[11]�����ھŽq��λ����¡�ز�V�ȵضΣ��ϵ������c318�������^ˮ·��߳�һ�£���·�·�������¡�ز����F(xi��n)������r(sh��)��Ҋ��¡�ز���ԓλ�����@����խ��ˮ��׃���ļ����{�ȶ�ˮ�����g���\(y��n)������(qi��ng)�������Žq����ʯ��һ����ʯ��Ҏ(gu��)ģ�����l���^�ߡ�

����2010���������꣬�Žq����ʯ���^��ƽ�o���Ͽ���Ҏ(gu��)���ĝ{���Kʯ�o(h��)�ס�2014���_ʼ����ʯ����ÿ�궼��(hu��)���l(f��)����Ҏ(gu��)ģ���w����(�D4)�����������]�о���^(q��)��ֻ�ܸ���(j��)�^��܇�v��·�����T��(b��o)��r(sh��)�g����(d��o)����ʯ�����l(f��)�r(sh��)�g�_��һֱ�^�����y����(j��ng)�^��ռ�����K�ռ���2014����4����ʯ�����䱩�l(f��)�Ĵ��r(sh��)�g�ʹ��Ҏ(gu��)ģҊ��1��

����3�����^�̷���

�������������ı��F(xi��n)����ʯ���l(f��)��ǰ�ļ��l(f��)�����^�̣��ڽo���Ľ����^�̾��У���Ҫ�����O(sh��)�������^�̾������c(di��n)�����l(f��)����12:00�Ժ����ʯ�����Ԯ�(d��ng)�յ�0�c(di��n)�����c(di��n);���l(f��)����00:00��12:00����ʯ������ǰ1d��12:00�����c(di��n)���t��ʯ������(d��ng)�r(sh��)�̶�λ��24h���������ĺ��Ρ����ڴ˷N�O(sh��)����4����ʯ���l(f��)��ǰ�Ľ����^�̺���Ӌ(j��)�����^�̾�Ҋ�D5��

��������(j��)��ʯ�����l(f��)ǰ�Ľ���v�r(sh��)�ͽ��ꏊ(qi��ng)��(�D5)��4����ʯ�����Է֞����:����ʯ���ɶ̚v�r(sh��)���꼤�l(f��)����Ӌ(j��)�������ܵ�;DF1��ʯ�����l(f��)ǰ1h��(n��i)�ꏊ(qi��ng)�ܵͣ��H0.5mm/h��֮���ꏊ(qi��ng)���ӵ�4.5mm/h������Ӌ(j��)�������H��5.5mm������ʯ���ɶ̚v�r(sh��)���꼤�l(f��)����Ӌ(j��)�������е�;DF3���l(f��)��(d��ng)�����������@�Ľ����^�̣���ʯ�����l(f��)ǰ1h��(n��i)�o���꣬����ʯ�����l(f��)ǰ���F(xi��n)�˱��꣬�ꏊ(qi��ng)�_(d��)��6.5mm/h����Ӌ(j��)������14.5mm������ʯ�����L�v�r(sh��)���꼤�l(f��)����Ӌ(j��)�������^��DF2��DF4���l(f��)ǰ��(sh��)С�r(sh��)��(n��i)������m(x��)�����^�̣����ꏊ(qi��ng)��^��DF2�l(f��)���ļ��l(f��)�����7mm/h����DF4�l(f��)���r(sh��)�Ľ������^С;���ߵ���Ӌ(j��)���������^�ߣ��_(d��)��30��50mm���ϡ�

����4��ʯ������C(j��)��

����DF1�ļ��l(f��)����H����m(x��)1h�ꏊ(qi��ng)4.5mm/h�Ľ��꣬������3����ʯ�����l(f��)֮ǰ�����F(xi��n)�^����ꏊ(qi��ng)�����m(x��)�r(sh��)�g���L�Ľ��꣬��DF2���l(f��)֮ǰ�г��m(x��)1h�ꏊ(qi��ng)5mm/h�Ľ��꣬DF3���l(f��)ǰ���m(x��)2h�ꏊ(qi��ng)4mm/h�Ľ��꣬��DF4���l(f��)ǰ�г��m(x��)3h�ꏊ(qi��ng)4��4.5mm/h�Ľ��ꡣ���ǣ��@Щ���겢δ���l(f��)��ʯ���������ڸ��L�r(sh��)�g�Ľ����l(f��)���ģ��@�@ʾ�����˽������ã�DF1�İl(f��)�����������Ӱ����أ��������^�̡��@4����ʯ��Ҳ���ԓ�(j��)�˷֞�2�

����4.1“�͜�+����”ģʽ

�����Žq��Դ�^(q��)���θߣ��L(f��ng)�������������L(f��ng)�����������W(xu��)�L(f��ng)�A��;Դ�^(q��)���r�L(f��ng)�����γɵĎrм�y���ڶ���λ�öѷe���D(zhu��n)���ػ��r���滬��(d��ng)�����ھ��º͜ϵ���(n��i)�ѷe�����ڻ��r��¶��e�����ڻ��r�����y���B���D(zhu��n)��ֱ���γɵر폽��������Դ�^(q��)�¶ȴ������g������(qi��ng)�������ػ��r�����M(j��n)��rм�ѣ������ڎrм��픲����g��(x��)�w���γ�С����ʯ�����M(j��n)�����\(y��n)��(d��ng)�^�����M(j��n)һ���Ŵ�Ķ��D(zhu��n)������ʯ����

������������(d��ng)��ʯ���C(j��)�Ƶ��о��^�࣬����Ҫ�ܿ��ڏ��������¶Ⱥͱ������w���w���M�ɵ�����[8��12]����ʯ����l(f��)�����S���Ľ����^���У���Žq����ʯ����DF2��DF4�����L�v�r(sh��)���꼤�l(f��)����Ӌ(j��)�������_(d��)��30��50mm���ϣ���DF3����ߵķ�ֵ���꼤�l(f��)��ǰ��Ҳ��һ���Ľ���������Ӌ(j��)����Ҳ�_(d��)��15mm��

����4.2“�ߜ�+С��”ģʽ

����DF1���l(f��)ǰ1h�_ʼ���꣬��ֵ�ꏊ(qi��ng)��4.5mm/h����ȶ��ԣ�DF1�ļ��l(f��)���������������ʯ��(DF2��DF3��DF4)�ķ�ֵ�ꏊ(qi��ng)���ͣ�����ʯ��Ҏ(gu��)ģ�s�^�������θ����@�c������ʯ��Ҏ(gu��)ģ�ܽ��ꏊ(qi��ng)�Ⱥͳ��m(x��)�r(sh��)�gӰ푵��о��ɹ����[13-14]���F(xi��n)���{(di��o)��l(f��)�F(xi��n)��ؓ(f��)؟(z��)��·���\(y��n)���侯ͬ־��ʾ��ʯ����(d��ng)�����箐���ןᣬ�ߜؽ���Ɍ�(d��o)��Դ�^(q��)���Y(ji��)�����wѸ�ٻ����ˣ��P���ռ��˱�����ʯ�����l(f��)ǰ��Ľ���͚���^�̣����M(j��n)�з�����

�������˷�������ڴ˴���ʯ���е����ã���Ҫ�ռ����x��ʯ���l(f��)��λ������Ě���վ�Ě��?c��i)?sh��)��(j��)����K�ռ����˾��x�Žq�ϜϿ�36km���ѹ��x�e(cu��)���������Ě��?c��i)?sh��)��(j��)(�߳�3850m)�����ھŽq����ʯ����Դ��Ҫ�����ں���4200m���ϵ���¶�������Վ��\(y��n)�㣬��þŽq��4200m���ϲ��ֵ��|(zh��)���c(di��n)λ�ں���4450m��������¡�ز��^(q��)ͨ�õĚ�ش�ֱ�f�p��0.6��/100m[15]�Q��õ�Դ�^(q��)λ�õ���ƽ����غ���ߚ���^��(�D6)��ͬ�r(sh��)���D6Ҳ�o�������@һ�r(sh��)��(n��i)ÿ1d��(n��i)�����1h���ꏊ(qi��ng)�ȡ�

��������(j��)�D6���Կ�����2014��8��18�ձ��l(f��)ǰ��������@�����ߣ��گB�Ӷ̕r(sh��)����(4.5mm/h)���ú���ʯ���l(f��)���ˣ�����������Þ�“�ߜ�+����”���@�N�C(j��)�ƿɱ�����:

����(1)�Žq��Դ�^(q��)���θߣ��rм�у�(n��i)��϶��϶��(n��i)�������w����ʹ�����w��ճ�Y(ji��)�����w����(qi��ng)���^��[16]��ǰ�ښ�،�(d��o)�±�����ڵ������Ȼ̎�ڃ��Y(ji��)��B(t��i);

����(2)��ʯ���l(f��)��ǰ�ڣ����ƫ�ͣ�����Դ�^(q��)��ƽ����ؽӽ�0�棬ҹ���Ĝضȑ�(y��ng)��0�����£����콵�Ꚉ���ڱ�����w�е�ˮ����u�D(zhu��n)�����w���������w���g���z�Y(ji��)�c��(qi��ng)�ȣ��������w���(d��ng)�ԣ��������0�渽������(d��ng)��������w��(n��i)�®a(ch��n)���ı��w�����z�Y(ji��)��������;

����(3)�S���Ѹ�����ߣ�������w��(n��i)�®a(ch��n)���ı��w����u���ڣ��w��ճ�Y(ji��)��(qi��ng)�Ƚ���[16]�����w���(d��ng)�����ӣ��ҿ��ͺ�ˮ������[17];�e���ܱ��w���z�Y(ji��)�����ж��µĎrм�������������¿���ֻ�ܻ���(d��ng)���a(ch��n)��;

����(4)������w������ʹ���w��ˮ��ƫ�ߣ�Դ�^(q��)�����Ľ���ر폽���ڽ�(j��ng)�^����������w�r(sh��)���g���a(ch��n)����ʯ����

������ȶ��ԣ��mȻ8�³�һֱ�ߜأ������ꏊ(qi��ng)���^�ͣ��f��ֻ��Դ�^(q��)���Y(ji��)���w�������в��������l(f��)��ʯ������ʹ���l(f��)��ʯ������Ҏ(gu��)ģҲ��С���Զѷe��������Ѯ�Ժ��mȻ�ꏊ(qi��ng)�@�����ӣ�����ؽ��͵ķdz��@�������ƽ����ؽ��͵�2.4�棬�����՚�ش�ֱ�f�p��0.6��/100m���t����4600m���ϵ�ƽ������ѽ��͵�0������;���]�����Y(ji��)���w�����δ�������w�����(n��i)���ضȿ��ܸ��ͣ����w��̎�ڃ��Y(ji��)��B(t��i)�����(d��ng)�Եͣ���ˣ���ʹ�ꏊ(qi��ng)�^�ߣ�Ҳ�]����ʯ���l(f��)����

�������]��x�����ڽM���x��(qu��n)��Փ����ʯ���О�(z��i)���ӷ���

����5�Y(ji��)Փ

�����ؖ|����¡�ز��������҇������Ա�������ʯ�����зֲ��ĵ^(q��)����ʯ���İl(f��)�������ܽ���͚�ص��p��Ӱ푣����ܚ�ص�Ӱ푳̶���Ҫ�c�����ֲ���e���P(gu��n)������һЩ�]�б����ֲ��ĸߺ����������Ȼ����ʯ���l(f��)��������ҪӰ푡�

������¡�ز����������εľŽq��2014-2015���4����ʯ��������(d��ng)�C(j��)�ƿɷ֞�2�3����ʯ��ֱ���ɱ��꼤�l(f��)�����F(xi��n)����m(x��)�����c�^�ߵ���Ӌ(j��)������������(d��ng)��ʽ�鏽���_ˢ����(d��ng)��ʯ���������ÙC(j��)���c��Ҏ(gu��)�ı�����ʯ����ͬ����“�͜�+����”ģʽ��2014��8��18�յ���ʯ���l(f��)���ښ�ػ����Ժ�“�ߜ�+����”ģʽ����C(j��)�ƞ�:�ߜ،�(d��o)�����w�б��w�����ڶ��D(zhu��n)����Ļ��(d��ng)����Դ�����ꏽ���ڽ�(j��ng)�^���(d��ng)����Դ�r(sh��)���g���w�Ķ��a(ch��n)����ʯ�������ڸߜ،�(d��o)�����w�����@�����������w̎�ڝ�B(t��i)���گB�Ӻ��ڶ̚v�r(sh��)����Ӌ(j��)����ɮa(ch��n)����ʯ����