發布時間:所屬分類:計算機職稱論文瀏覽:1次

摘 要: [摘 要]歸納國內外社交網絡信息生態鏈的研究現狀,分析社交網絡信息生態鏈的形成機理,對社交網絡信息生態鏈形成的影響因素進行實證研究。用 SPSS 18. 0 對調查問卷進行統計分析,并通過信度分析、因子分析、回歸分析得出社交網絡信息生態鏈形成的主要影響因素,按影響

[摘 要]歸納國內外社交網絡信息生態鏈的研究現狀,分析社交網絡信息生態鏈的形成機理,對社交網絡信息生態鏈形成的影響因素進行實證研究。用 SPSS 18. 0 對調查問卷進行統計分析,并通過信度分析、因子分析、回歸分析得出社交網絡信息生態鏈形成的主要影響因素,按影響程度從大到小依次為: 信息生產者和信息消費者的社會網絡關系復雜度、信息傳遞者的信息傳播技術、信息生態鏈環境狀況、信息分解者的信息組織技術、信息生產者的信息傳播需求。最后提出促進社交網絡信息生態鏈形成的方法與策略。

[關鍵詞]社交網絡 信息生態鏈 形成機理 影響因素

1 引 言

根據 CNNIC 發布的《第 33 次中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至 2013 年 12 月,中國網民規模達 6. 18 億,全年共計新增網民 5 358 萬人,互聯網普及率為 45. 8% ,較 2012 年底提升 3. 7 個百分點[1]。在整體網民中,即時通信的覆蓋率達到了 86. 9% ,社交網站覆蓋率為 60. 7% ,微博覆蓋率為 55. 4%[2]。網民數量的增加以及社交網絡中網民龐大的覆蓋率表明了社交網絡在互聯網和經濟社會的重要地位,它與傳統經濟的緊密結合正在逐步改變人們的生活形態。

自然生態系統中的食物鏈是生物之間通過捕食與被捕食關系聯結起來的鏈索結構[3]。類似于自然生態系統中的食物鏈,網絡信息生態鏈就是在特定的互聯網信息環境下,采用某種技術手段向用戶提供服務,使信息在具有信息生產、存儲、傳遞、加工、整合、消費等功能的節點間流動增值而形成的鏈狀序列[4]。現代社會是 “信息富有的世界,也是信息貧瘠的世界”,在信息生態失衡嚴重的背景下,網絡信息生態鏈的研究符合跨學科研究的主流趨勢,網絡信息流優化可以彌補我們認識上的不足,揭示“現在想關心又無法關心的問題”[5]。

在信息生態研究方面,美國著名學者阿爾文·托夫勒提出了“信息圈”的概念[6]; 德國學者拉斐爾·卡普羅( R. Capurro) 在《信息生態學進展》中對信息生態平衡、信息污染、數字鴻溝等問題進行了分析,被認為是最早提出“信息生態”概念的學者[7]。美國學者大衛·阿什德( D. L. Altheide) 強調要確立媒介與環境、人與自然和諧相處的新型價值觀和資源觀,構建正確的信息傳播與消費模式[8]。在社交網絡研究方面,國外多是針對某一種社會網絡形式在具體領域內的應用進行以實證為基礎的研究,最后得出某種規律性的結論,沒有直接從信息生態鏈的角度去研究。[9]

2007 年,國內學者韓剛、覃政首次構建了信息生態鏈理論框架,提出信息生態鏈是存在于特定的信息生態中的、由多種要素構成的信息共享系統,包含了信息、信息人和信息環境等基本要素[10]。2011 年,張旭分析了網絡信息生態鏈的形成機理,闡述了網絡信息生態鏈形成的影響因素,并得出了網絡信息生態鏈的管理策略[11]。2012 年,馬捷等人以微博為研究對象,分析了微博信息生態鏈的構成要素與形成機理,并研究了微博信息生態鏈形成的影響因素[12]。2013 年,婁策群等人研究了網絡信息生態鏈的信息流轉、共生互利等機制[13]。

綜合國內外已有的研究成果可以看出,當前尚無關于社交網絡信息生態鏈這一主題的詳細研究。因此,研究社交網絡信息生態鏈的形成機理及其影響因素,來促進社交網絡信息生態鏈的形成,擴大社交網絡信息生態鏈的規模,提高社交網絡平臺的用戶粘性,維持社交網絡平臺的良好運作,推動網絡信息社會的健康發展,是社交網絡信息生態鏈研究的重要基礎。

2 社交網絡信息生態鏈的構成要素及形成機理

2. 1 社交網絡信息生態鏈

社交網絡源于網絡社交的需要,是目前社會化媒體中一種較為主流的形式,是網絡平臺構建的一種社會關系服務網絡,包括狹義的社交網站、微博、即時通信工具、博客等互聯網垂直應用。社交網絡信息生態鏈是網絡信息生態鏈中的一種,是在社交網絡環境中,以社交網站為平臺,為了實現社交網絡中信息主體之間的信息共享,不同的信息主體之間進行信息流轉所形成的鏈式依存關系。社交網絡信息生態鏈的形成標志著鏈式依存關系穩定,能夠實現信息高效流轉。

2. 2 社交網絡信息生態鏈的構成要素

根據已有研究結果,可得出: 社交網絡信息生態鏈是由信息主體、信息以及信息環境三者構成的鏈式依存結構。

2. 2. 1 社交網絡信息主體 由信息生產者、信息傳遞者、信息消費者以及信息分解者組成。其中,信息生產者是社交網絡信息生態鏈中發布信息的個人、組織或機構,是信息發布的起始節點,可以是普通網民、名人明星、網絡達人、官方或非官方的機構組織等。信息傳遞者是將信息生產者傳送給信息消費者從而實現信息流轉的中間節點,主要是指提供信息傳播平臺的社交網站。社交網絡信息消費者是與信息生產者建立了“好友”或“關注”等聯系的個人、組織或機構,是信息的接收節點,與信息生產者的構成要素相同,同時也可以在產生信息傳播需求時轉換角色成為信息生產者。信息分解者是由對社交網絡信息進行刪除、搜集、加工、有序化的個人、組織以及社交網絡平臺,通過分解者對信息的整合、篩選和組織,來保證整個社交網絡信息生態鏈信息順暢流轉和信息價值增值,促進信息生態平衡。

2. 2. 2 社交網絡信息 指由信息生產者發布并在信息生態鏈上循環流動的信息內容,主要以文字、鏈接、圖片、視頻等形式流動,主要通過社交網絡平臺所提供的 “評論”、“轉發”、“收藏”、“點贊”等功能實現信息流轉。

2. 2. 3 社交網絡信息環境 指由信息主體與社會共同組成的信息環境。良好的社交網絡信息生態環境意味著社交平臺環境良好、法律法規健全、經濟發展穩定、技術支持強大、信息文明和網絡基礎設施完備[14]。

2. 3 社交網絡信息生態鏈的形成機理

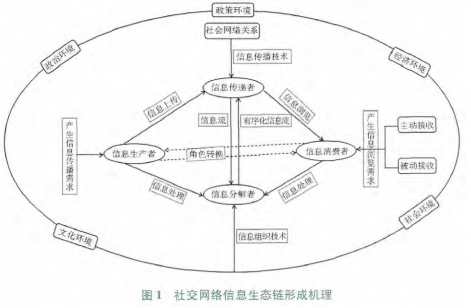

社交網絡信息生態鏈的形成機理是指為實現社交網絡信息共享,信息生態鏈中各個構成要素的內在工作方式,以及這些要素在社交網絡信息環境中相互聯系、相互作用的運行規則和原理。社交網絡信息生態鏈的形成包括 3 個主要的步驟: 社交網絡信息傳播路徑的形成; 社交網絡平臺關注關系網絡的形成; 社交網絡信息鏈“生態化”的形成。分析上述 3 個形成步驟及其影響因素,能夠更好地解釋社交網絡信息生態鏈的形成機理。

2. 3. 1 社交網絡信息傳播路徑的形成 社交網絡信息傳播節點是社交網絡信息生態鏈上信息產生以及傳遞時所經過的點,節點由信息主體構成,信息在多個節點上流動便形成了信息的傳播路徑,傳播路徑的形成是社交網絡信息生態鏈形成的前提。

信息生產者受到自身社交信息傳播需求的影響,作為信息的發出節點,將決定要流轉于信息生態鏈中的信息流的狀況; 信息傳遞者作為信息流轉的中間節點,運用信息傳播技術傳遞信息,該過程主要受到信息傳播技術的影響,信息傳播技術越強大,越能促進信息的流轉; 信息消費者受到自身社交信息接收需求的影響,作為信息的接收節點,主動或被動接收信息,同時會再次產生社交信息傳播動機,作為信息的發出節點,即二次信息生產者繼續進行信息傳播; 信息分解者作為信息的傳播節點,利用網絡平臺信息組織技術對信息進行篩選、加工,為信息消費者提供更加有序化的信息,該過程受到信息分解者的信息組織技術的影響。由此可知,由于不同節點對信息的作用不同,最終所形成的傳播路徑也是不同的,如“信息生產者———信息傳遞者———信息消 費 者———信息 分 解 者”,“信 息 生 產者———信息 傳 遞 者———信 息 分 解 者———信 息 傳 遞者———信息消費者”等。

2. 3. 2 社交網絡平臺關注關系網絡的形成 社交網絡平臺關注關系網絡是指平臺的眾多用戶之間建立的 “單向”或“雙向”關注體系。社交網絡關注關系建立起來之后,才有自動的類似信息推送形式的社交網絡信息傳播,用戶會自動收到感興趣的信息生產者生產的信息[12]。在線社會網絡就是人們通過互聯網與他人進行信息的傳遞和交流時產生的基于虛擬世界的人際關系網[15]。信息生產者和信息消費者之間的在線社會網絡關系促進了關注關系網絡的形成,使得信息在社交網絡上循環流轉,產生多條信息傳播路徑。在線社會網絡關系越復雜,越能促進社交網絡平臺關注關系網絡的形成,越能增大社交網絡信息的覆蓋面和傳播速度。因此,在信息傳播路徑形成的前提下,關注關系網絡的形成是社交網絡信息生態鏈形成的基礎。圖 1 社交網絡信息生態鏈形成機理

2. 3. 3 社交網絡信息鏈的“生態化”的形成 社交網絡信息鏈“生態化”是指在良好的社交網絡信息環境下,社交網絡信息主體之間保持互利共生、協同進化的作用關系。“生態化”的形成能夠保證信息鏈結構穩定,高效運行,是社交網絡信息生態鏈形成的保障。為了實現社交網絡信息鏈生態化,一方面,要開發良好的平臺支撐技術和信息組織技術來實現信息量的豐富、信息主體之間信息的高效流轉; 另一方面,要制定完善的法律法規來監管社交網絡信息環境。

以上 3 個形成過程層層遞進,缺一不可。通過對上述社交網絡信息生態鏈 3 個形成步驟的分析,可以總結出社交網絡信息生態鏈形成機理,見圖 1。即: 在信息生產者和信息消費者建立關注關系網絡的基礎上,信息生產者在在宣泄情感、發表觀點、發揮責任感等信息傳播需求的驅動下發布信息,信息流向信息傳遞者; 信息傳遞者根據信息生產者和信息消費者的關注關系網絡,利用信息傳播技術,將信息呈現給信息消費者; 信息消費者在主動或被動接收信息后,如果產生了信息的傳播需求,其角色就會轉換成信息生產者繼續進行信息傳播; 流向信息分解者的信息在信息環境的影響下,通過信息組織技術產生新的有序化的信息并流向信息傳遞者,形成了多條復雜的信息傳播路徑。在此過程中,政治、法律、社會、文化、經濟等外部環境及社交網絡平臺對信息主體和信息進行監管,保證社交網絡信息生態鏈處于合理運作、結構穩定、高效運行、為用戶提供全面有效社交信息服務的狀態。

3 社交網絡信息生態鏈形成的影響因素研究假設與理論模型

通過以上對社交網絡信息生態鏈形成機理的分析,總結出社交網絡信息生態鏈形成的影響因素有: 信息生產者的信息傳播需求、信息消費者的信息接收需求、信息生產者和信息消費者的社會網絡關系、信息傳遞者的信息傳播技術、信息分解者的信息組織技、信息生態鏈的環境狀況。以下對 6 個影響因素進行分析,提出社交網絡信息生態鏈形成的影響因素假設和理論模型。

3. 1 信息生產者在社交網絡平臺上的信息傳播需求

信息生產者的信息傳播需求主要受到以下 3 種動機的影響: ①信息生產者的“自我”表達動機———用戶渴望將自己的思想和情感傾訴在社交網絡平臺上; ② 信息生產者的人際交往動機———用戶和好友之間進行思想情感交流,維持人際關系; ③信息生產者的大眾傳播動機———用戶在社交網絡平臺或是現實生活中擁有特殊的身份和職業,在平臺上向大眾傳播信息和知識。信息生產者在 3 種動機的影響下,產生信息傳播需求,發布信息。基于此,提出假設:

假設 1: 信息生產者在社交網絡平臺上的信息傳播需求正向影響社交網絡信息生態鏈的形成。

3. 2 信息消費者在社交網絡平臺上的信息接收需求

與信息生產者略有不同,信息消費者的信息接收需求主要包括以下兩種: ①信息消費者的人際交往動機———瀏覽好友或是其他網民的信息,從而與之進行交流來維持人際關系; ②信息消費者 的 個 人 信 息 偏好———用戶完全根據自己的興趣愛好和情感來決定所瀏覽的信息。信息消費者在兩種需求的推動下,主動瀏覽接收信息。基于此,提出假設:

假設 2: 信息消費者在社交網絡平臺上的信息接收需求正向影響社交網絡信息生態鏈的形成。

3. 3 信息生產者和信息消費者的社交網絡關系復雜度

信息生產者和信息消費者的社交網絡關系復雜度取決于二者的強關系和弱關系狀況以及對兩種關系的維系狀況。強關系狀況主要是指二者的好友關注以及單方面關注的狀況,信息生產者和信息消費者的強關系越多,對信息的傳播和影響力就越大。弱關系狀況主要是指信息主體的個人信息偏好狀況,如信息主體是否會關注熱門話題以及陌生人的信息等,信息生產者和信息消費者的弱關系越多,信息的傳播范圍就越大,同時也可以在一定程度上促進強關系的建立。對強關系和弱關系的維系狀況主要是指信息主體對兩種關系的使用頻率,即用戶經常在社交網絡平臺與他人互動或是瀏覽非好友推送的信息,可以擴大信息的傳播范圍。基于此,提出以下假設:

假設 3: 信息生產者和信息消費者的社交關系復雜度正向影響社交網絡信息生態鏈的形成。

3. 4 信息傳遞者的信息傳播技術

信息傳遞者利用自身的信息傳播技術,來實現信息主體之間的相互作用、信息在鏈式結構上的循環流動,保證信息流的暢通,提高信息流轉效率。因此,提出以下假設:

假設 4: 信息傳遞者的信息傳播技術強大程度正向影響社交網絡信息生態鏈的形成。

3. 5 信息分解者的信息組織技術

信息分解者利用自身的信息組織技術,在保證用戶個人信息、隱私安全的同時,對信息進行的有序化處理擴大了信息的傳播范圍,使信息為更多人所瀏覽使用,從 而 實 現 信 息 價 值 的 增 值。基 于 此,提 出 以 下假設:

假設 5: 信息分解者的信息組織技術強大程度正向影響社交網絡信息生態鏈的形成。

3. 6 信息生態鏈環境狀況

信息生態鏈環境狀況決定于信息生態化的程度、社交網絡平臺自身的監管力度以及國家、政府對平臺的監管力度。信息生態鏈環境狀況越好,用戶的參與意愿越高,使得用戶粘性增加。因此,提出假設:

假設 6: 信息生態鏈環境狀況正向影響社交網絡信息生態鏈的形成。根據 6 個假設以及各個假設影響因素的構成,建立如圖 2 所示的影響因素理論模型。

4 社交網絡信息生態鏈形成的影響因素實證分析

4. 1 量表設計與數據收集

4. 1. 1 量表設計及衡量方法 根據對社交網站的觀察、自身參與,使用多種社交網絡平臺的經歷以及閱讀 國內已有的相關領域的成熟量表,設計問卷初稿,并將問卷發放給擁有社交網絡平臺使用經驗的 30 名本科生進行預調查,調整完善問卷,形成最終問卷。正式問卷采用李克特 5 級量表進行測驗,其中從 1 到 5 分別為: 完全不同意、基本不同意、一般、基本同意、完全同意。各影響因素的測度項如表 1 所示:

4. 2 統計分析

4. 2. 1 信度分析

信度分析即可靠性分析,是對同一對象重復測量時所得結果的一致性程度,是評價問卷質量的重要指標。使用 Cronbach α 系數對調查問卷的信度進行內部一致性檢驗,以 α 大于 0. 6 作為問卷整體信度的評判標準。經檢驗,量表的 32 個問題的總信度為 0. 908,且每個維度的信度都在 0. 6 以上,表明量表信度很好。

4. 1. 2 數據收集與樣本結構

本次調查主要采用發放紙質問卷和網絡調查相結合的方式,調查選取的社交網絡平臺主要為現今使用率較高的微信、微博、QQ、人人網等,調查對象包括學生、上班人士、退休老年人等。共發放問卷 240 份,收回的有效問卷數量為 191 份,有效回收率為 79. 58% ,樣本的描述性統計如表 2 所示:

4. 2. 2 效度分析

效度分析即有效性分析,是考察測量結果與要考察的內容的吻合程度。使用探索性因子分析方法對問卷的結構效度進行檢驗,量表的 KMO 測度為 0. 792,大于 0. 7,累積解釋變異為 70. 725% ,表明問卷的結構效度比較好。如表 4 所示:

4. 2. 3 回歸分析

在對數據進行回歸分析之前先進行變量之間的相關性分析。經檢驗,6 個維度的自變量與 因 變 量 的 相 關 性 系 數 分 別 為: 0. 443、0. 569、 0. 591、0. 557、0. 448、0. 492,說明 6 個自變量與因變量均屬于正相關關系,假設成立。同時,檢驗出自變量包含的 6 個維度兩兩之間在 0. 01 水平上顯著相關,相關系數均沒有超過 0. 75,表明可以進行回歸分析。

從表 5 可以看出,回歸模型的擬合優度為 0. 585,擬合優度良好,F 統計量為 18. 364,對應的 p 值為 0,說明該模型的整體是顯著的。信息消費者的信息接收需求被剔除回歸方程,而信息傳播需求和信息組織技術的 Sig 大于 0. 05,因此,只有社會網絡關系復雜度、信息傳播技術以及信息生態鏈環境狀況三者可以顯著預測信息生態鏈形成狀況。社交網絡信息生態鏈形成的影響因素的標準回歸方程是:

社交網絡信息生態鏈形成 = 0. 292 * 社會網絡關系復雜度 + 0. 284* 信息傳播技術 + 0. 205* 信息生態鏈環境狀況。由以上分析得出,假設 2 不成立,其余假設均成立。正向影響社交網絡信息生態鏈形成的因素有 5 個,即: 信息生產者和信息消費者的社會網絡關系、信息傳遞者的信息傳播技術、信息生態鏈的環境狀況、信息分解者的信息組織技術、信息生產者的信息傳播需求。其中,信息生產者和信息消費者的社會網絡關系、信息傳遞者的信息傳播技術、信息生態鏈的環境狀況這 3 個因素能夠較顯著地正向影響社交網絡信息生態鏈的形成。因此,信息 生 產 者 和 信 息消費者之間建立的“好友”、“關注”等聯系越多,信息生產者與信息消費者之間的互動越頻繁,二者的社會網絡關系復雜度越高,越能促進社交網絡信息傳播路 徑 的 形 成; 社 交 網 絡 平 臺 的“評 論”、“轉發”、 “點贊”等信息傳播技術越完善,信息在社交網絡信息生態鏈上的流動越暢通,流轉效率越高,越能促進社交網絡信息流的形成; 對社交網絡平臺的監管力度越大,信息生態鏈環境狀況越好,信息生態鏈協同進化,互利共生的性質就能得以實現,越能促進社交網絡信息鏈“生態化”。最后,以上三方面共同促進社交網絡信息生態鏈的形成。

5 結 論

基于對社交網絡信息生態鏈形成的影響因素的實證分析,筆者認為可以從 3 個主要的影響 因 素 入手,提出以下三點策略來促進社交網絡信息生態鏈的形成,提升信息流轉所創造的價值: ①將用戶之間的弱關系轉化為強關系,同時利用熱門話題等人們共同感興趣的信息來吸引用戶創建更多的弱關系,從而增強社交網絡用戶的網絡關系復雜度; ②增強信息傳播功能,保證功能使用的便捷度,提高信息傳播效率,讓平臺信息傳播技術更加完善; ③一方面利用平臺技術對虛假、無效信息進行及時處理,準確實時地進行信息傳播,另一方面加強國家政府以及平臺自身對用戶和信息的監管,提升用戶個人素養,保證信息質量,促進社交網絡信息環境生態化。——論文作者:張向先 劉宏宇 胡一

參考文獻:

[1]中國互聯網絡信息中心. 第 33 次中國互聯網絡發展狀況統計報告[R /OL]. [2014 - 01 - 16]. http: / /www. cnnic. net. cn / hlwfzyj / hlwxzbg / hlwtjbg /201403 /P02014030534658595979 8. pdf.

[2]中國互聯網絡信息中心. 2013 年中國社交類應用用戶行為研究報告[R /OL].[2013 - 12 - 26]. http: / /cache. d1net. com / uploadfile /2013 /1226 /20131226024351973. pdf.

[3]曹湊貴. 生態學概論[M]. 北京: 高等教育出版社,2002.

[4]張軍. 網絡信息鏈的分析流程與重構方法[J]. 現代圖書情報技術,2009( 3) : 62 - 68.

[5]宋暉.“網絡信息生態鏈”研究直面信息貧瘠難題[N]. 中國社會科學報,2012 - 03 - 19( A02) .

[6] Toffler A. The third wave[M]. New York: Bantam Books, 1980: 27.

[7]Capurro R. Moral issues in information science[J]. Journal of Information Science,1985( 11) : 113 - 123.

[8] ALtheide D L. Ecology of communication[M]. Piscataway: Aldine Transaction,1995.

[9]魏傲希,孫夢瑤,馬捷. 社會網絡信息生態鏈國內外研究述評[J]. 情報科學,2013,31( 10) : 154 - 160.

[10]韓剛,覃政. 信息生 態 鏈: 一 個 理 論 框 架[J]. 情 報 理 論 與 實踐,2007,30( 1) : 18 - 20.

[11]張旭. 網絡信息生態鏈形成機理及管理策略研究[D]. 長春: 吉林大學,2011.

[12]馬捷,孫夢瑤,尹爽. 微博信息生態鏈構成要素與形成機理[J]. 圖書情報工作,2012,56( 18) : 73 - 78.

[13]婁策群,張苗苗. 網絡信息生態鏈運行機制研究: 共生互利機制[J]. 情報科學,2013,31( 10) : 3 - 16.

[14]王宇,李建華,陳陽陽. SNS 網站信息生態系統現存問題初探[J]. 情報科學,2013,31( 8) : 19 - 22.

[15]黎悅. 微博關系與現實社會網絡關系的比較研究[D]. 南寧: 廣西大學,2012.