發(fā)布時間:所屬分類:農(nóng)業(yè)論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要為探索作物多樣性變化對作物生產(chǎn)的影響,利用規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)等方法系統(tǒng)分析19612017年全球主要禾本科與豆科作物生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)投入等特征。結(jié)果表明:1)19612017年,全球玉米和水稻收獲面積顯著增加,歐洲、亞洲和非洲的主要禾本科作物規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)呈上升趨勢;

摘要為探索作物多樣性變化對作物生產(chǎn)的影響,利用規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)等方法系統(tǒng)分析1961—2017年全球主要禾本科與豆科作物生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)投入等特征。結(jié)果表明:1)1961—2017年,全球玉米和水稻收獲面積顯著增加,歐洲、亞洲和非洲的主要禾本科作物規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)呈上升趨勢;大豆是全球種植規(guī)模最大的豆科作物,1961—2017年來大豆收獲面積顯著增加,南美洲和北美洲的豆科作物規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)呈上升趨勢;全球主要禾本科和豆科作物產(chǎn)量和單產(chǎn)水平均顯著提高。2)2002—2017年,全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中氮肥、磷肥、鉀肥和農(nóng)藥投入總量均明顯增加,其中中國和亞洲其他國家(地區(qū))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入總量最大。3)2002—2017年,在主要禾本科作物規(guī)模優(yōu)勢明顯地區(qū),主要禾本科作物規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)的增加會導(dǎo)致單位面積化肥和農(nóng)藥投入量顯著提高,而豆科作物規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)的增加會使單位面積化肥和農(nóng)藥投入量顯著減小。因此,在中國等主要禾本科作物多樣性指數(shù)大的地區(qū),可適當(dāng)提高豆科作物多樣性對于減少化肥農(nóng)藥投入、提升作物生產(chǎn)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞主要禾本科作物;豆科作物;種植結(jié)構(gòu);作物多樣性;規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)

隨著全球人口不斷增加,糧食需求日益增長;與此同時受生態(tài)環(huán)境問題、居民消費水平和社會經(jīng)濟環(huán)境等多重影響,全球糧食生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定性波動變化大,糧食安全依然面臨巨大挑戰(zhàn)[1-8]。研究表明維持作物多樣性是增強作物適應(yīng)氣候變化能力,提高作物生態(tài)系統(tǒng)對不同環(huán)境壓力的忍耐力,保持作物產(chǎn)量穩(wěn)定,提高資源利用效率、降低生產(chǎn)成本、增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)值和促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑[9-13]。然而隨著全球農(nóng)業(yè)集約化程度不斷提升,作物生產(chǎn)系統(tǒng)單一化程度越來越高,導(dǎo)致作物病蟲害發(fā)生風(fēng)險增加、化肥農(nóng)藥生產(chǎn)投入增加的同時,也使得農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)作物多樣性下降,對農(nóng)業(yè)面源污染和農(nóng)業(yè)生態(tài)效率產(chǎn)生嚴(yán)重影響[14-21],作物多樣性的降低被認(rèn)為是制約農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素[22]。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)通過不同作物種間相互作用來維持作物生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,將其與集約化農(nóng)業(yè)適度融合,有利于豐富區(qū)域內(nèi)作物多樣性,提高農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)對自然災(zāi)害的抵御能力[23-27]。此外,全球?qū)Χ箍谱魑镄枨蟮娜找嬖黾樱岣叨箍谱魑锷a(chǎn)能力,迫在眉睫[28]。國內(nèi)外學(xué)者在作物多樣性及其對作物生產(chǎn)的影響方面開展了很多研究,研究表明通過間、混、套作提升作物多樣性具有高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、控制病蟲草害和保障大田生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的優(yōu)勢[29-35]。禾豆輪作和間、套作增加了作物多樣性,有利于提升地力、減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥與農(nóng)藥的依賴、提高系統(tǒng)內(nèi)作物產(chǎn)量和提高資源利用效率[36-38]。目前,探究全球主要禾本科作物和豆科作物的變化特征對于優(yōu)化全球種植結(jié)構(gòu)的研究鮮有報道。本研究基于1961—2017年全球主要禾本科作物和豆科作物生產(chǎn)數(shù)據(jù),統(tǒng)計分析全球主要禾本科作物和豆科作物生產(chǎn)變化特征及其多樣性變化,旨在探索作物多樣性變化對作物生產(chǎn)系統(tǒng)可持續(xù)發(fā)展的影響,以期為我國種植制度調(diào)整提供參考。

1材料與方法

1.1數(shù)據(jù)來源

本研究中的作物生產(chǎn)數(shù)據(jù)均來源于FAO統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫FAOSTAT[39],包括1961—2017年全球各大洲及國家主要禾本科作物(小麥、玉米、水稻)和豆科作物(大豆、干豆、花生、鷹嘴豆、豇豆、豌豆(干)、小雜豆、蠶豆、小扁豆、樹豆、羽扇豆、野豌豆、班巴拉豆和角豆)逐年收獲面積、產(chǎn)量和單位面積產(chǎn)量等數(shù)據(jù);2002—2017年全球各大洲及國家的農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)投入數(shù)據(jù)。

相關(guān)知識推薦:農(nóng)業(yè)方面出刊快的期刊推薦

本研究以各大洲為例分析全球主要禾本科和豆科作物生產(chǎn)系統(tǒng)作物多樣性變化特征及其對作物生產(chǎn)的影響。考慮到中國作物生產(chǎn)的規(guī)模很大,單獨分析中國的作物多樣性變化對我國未來種植結(jié)構(gòu)調(diào)整意義重大,因此,把亞洲分為中國和亞洲其他國家(地區(qū))兩部分。

1.2.2作物多樣性變化對作物生產(chǎn)的影響本研究基于線性回歸模型分析作物多樣性變化對農(nóng)藥、化肥投入和全球作物生產(chǎn)的影響。

2、結(jié)果與分析

2.11961—2017年全球主要禾本科和豆科作物生產(chǎn)變化特征

2.1.1收獲面積變化特征

由表1可知,小麥種植主要集中在亞洲和歐洲國家(地區(qū)),其中亞洲其他國家(地區(qū))上升幅度較大,增速為84.9萬hm2/年,2017年收獲面積為7580萬hm2;其中歐洲和北美洲小麥?zhǔn)斋@面積均顯著減少,減速分別為86.9和8.4萬hm2/年。玉米種植主要集中在北美洲、非洲和中國,其中中國玉米面積增幅最大,增速為41.0萬hm2/年;其次為非洲和北美洲。水稻種植主要集中在中國和亞洲其他國家(地區(qū)),其中亞洲其他國家(地區(qū))增加幅度較大,增速為60.6萬hm2/年,2017年收獲面積為11450萬hm2。

大豆是全球種植規(guī)模最大的豆科作物,主要集中在南美洲和北美洲,其中大豆收獲面積在南美洲上升幅度最大,增速為102.9萬hm2/年;其次為亞洲其他國家(地區(qū))和北美洲。干豆主要集中在亞洲其他國家(地區(qū))且其收獲面積上升幅度較大,增速為11.1萬hm2/年。花生種植主要集中在中國和非洲,其中非洲花生的收獲面積極顯著增加,增速為11.8萬hm2/年。鷹嘴豆主要集中在亞洲其他國家(地區(qū))。豇豆種植主要集中在非洲,該地區(qū)收獲面積增速最快為17.4萬hm2/年。豌豆在歐洲的收獲面積減速為6.8萬hm2/年。小雜豆和蠶豆在亞洲其他國家(地區(qū))收獲面積顯著減少。小扁豆和樹豆在亞洲其他國家(地區(qū))收獲面積年均增速最快。其他豆科作物收獲面積總體呈極顯著減少或變化不顯著。羽扇豆、野豌豆和角豆種植主要集中在歐洲,三者收獲面積均極顯著減少。其中,中國豆科作物中花生和鷹嘴豆收獲面積均極顯著增加,其中花生面積增速最快,增速為6.8萬hm2/年;大豆、干豆、豌豆和蠶豆收獲面積均極顯著減少,減速分別為0.1萬、3.6萬、3.5萬和5.1萬hm2/年。

2.1.2產(chǎn)量變化特征

由表2可知,玉米是全球產(chǎn)量最大的主要禾本科作物,其次為小麥和水稻。1961—2017年亞洲其他國家(地區(qū))小麥產(chǎn)量增速最快,增速為328.6萬t/年,2017年總產(chǎn)量為20110萬t。北美洲玉米產(chǎn)量增速最快,增速為527.7萬t/年,2017年總產(chǎn)量為41760萬t。亞洲其他國家(地區(qū))水稻產(chǎn)量增速最快,增速為639.6萬t/年,2017年總產(chǎn)量為47816萬t。大豆是全球產(chǎn)量最大的豆科作物,其中南美洲和北美洲大豆產(chǎn)量增速最快,增速分別為290.0萬和158.9萬t/年,2017年總產(chǎn)量分別為18450萬和12773萬t;其次為亞洲其他國家(地區(qū))。亞洲其他國家(地區(qū))干豆產(chǎn)量增速最快,增速為14.0萬t/年,2017年總產(chǎn)量為1416萬t。中國花生產(chǎn)量增速最快,增速為32.8萬t/年,2017年總產(chǎn)量為1715萬t。亞洲其他國家(地區(qū))鷹嘴豆產(chǎn)量增速最快,增速為7.1萬t/年,2017年總產(chǎn)量為1085萬t。非洲豇豆產(chǎn)量增速最快,增速為11.0萬t/年,2017年總產(chǎn)量為711萬t。其他豆科作物產(chǎn)量變化不顯著。其中,中國除干豆、豌豆和蠶豆外其他豆科作物產(chǎn)量均顯著增加。

2.1.3單產(chǎn)變化特征

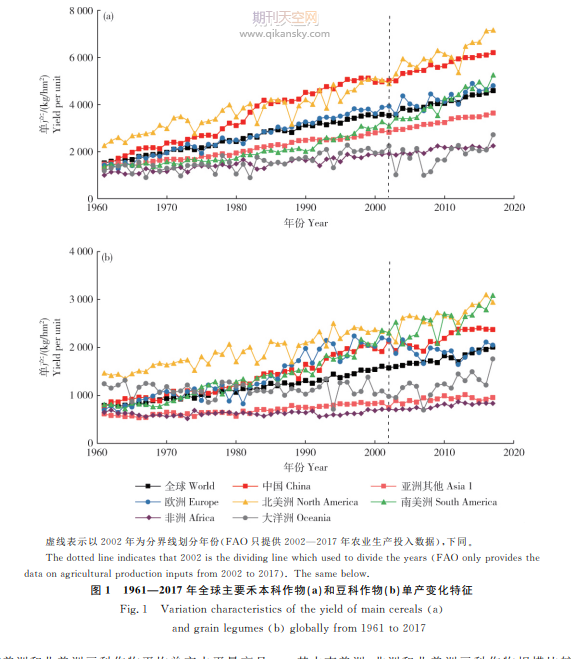

1961—2017年,全球主要禾本科和豆科作物平均單產(chǎn)水平逐年提高,增速分別為53.1和21.3kg/(hm2·年),2017年分別為4590和2010kg/hm2(圖1)。中國主要作物平均單產(chǎn)高于全球水平,主要禾本科作物平均單產(chǎn)增速為86.2kg/(hm2·年),豆科作物平均單產(chǎn)增速為30.7kg/(hm2·年)。其他地區(qū)中,北美洲主要禾本科作物平均單產(chǎn)水平最高且增速最快,增速為76.7kg/(hm2·年),2017年平均單產(chǎn)為7161kg/hm2;其次為南美洲、歐洲和亞洲其他國家(地區(qū)),增速分別為63.7、60.3和40.3kg/(hm2·年);非洲和大洋洲單產(chǎn)年均增速較慢。南美洲和北美洲豆科作物平均單產(chǎn)水平最高且增速較快,增速分別為40.0和26.6kg/(hm2·年),2017年平均單產(chǎn)分別為3088和2944kg/hm2;其次為歐洲,增速為26.4kg/(hm2·年);亞洲其他國家(地區(qū))、非洲和大洋洲單產(chǎn)年均增速較慢。

2.21961—2017年全球主要禾本科和豆科作物生產(chǎn)系統(tǒng)作物多樣性變化特征

由圖2可知,1961—2017年,歐洲、非洲、中國和亞洲其他國家(地區(qū))的SAI1總體呈上升趨勢,其中歐洲、大洋洲和中國主要禾本科作物規(guī)模比較優(yōu)勢大;南美洲和北美洲的SAI2總體呈上升趨勢,其中南美洲、非洲和北美洲豆科作物規(guī)模比較優(yōu)勢大。中國的SAI1從1961年的0.95增加到2017年的1.24,SAI2從1961年的1.20減小到2017年的0.44。亞洲其他國家(地區(qū))、歐洲和非洲的SAI1明顯增加,分別從1961年的0.96、1.12和0.82增加到2017年的1.09、1.25和0.87;北美洲、南美洲和大洋洲的SAI1明顯減小,2017年分別為0.84、0.56和1.19。北美洲、南美洲和大洋洲的SAI2明顯增加,分別從1961年的0.95、0.80和0.05增加到2017年的1.38、2.04和0.55;亞洲其他國家(地區(qū))、歐洲和非洲的SAI2呈下降趨勢,2017年分別為0.78、0.41和1.31。

2.3全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入變化特征

由圖3和圖4可知,2002—2017年全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)氮肥、磷肥和鉀肥投入總量均明顯增加,全球農(nóng)藥投入量明顯增加;2002—2017年全球單位面積農(nóng)業(yè)生產(chǎn)氮肥和鉀肥投入量均明顯增加,磷肥投入量變化不明顯,2002—2017年全球單位面積農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥投入量明顯增加。其中中國和亞洲其他國家(地區(qū))氮肥投入總量最大,分別從2002年的2530萬和2360萬t增加到2017年的2980萬和3400萬t。中國和亞洲其他國家(地區(qū))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)磷肥投入總量最大,分別從2002年的1040萬和880萬t增加到2017年的1250萬和1320萬t;其次為南美洲、北美洲、歐洲、非洲和大洋洲。中國和亞洲其他國家(地區(qū))農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鉀肥投入總量最大,分別從2002年的490萬和410萬t增加到2017年的1080萬和860萬t;其次為南美洲、北美洲、歐洲、非洲和大洋洲。中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中農(nóng)藥投入總量最大,從2002年的77萬t到2017年的177萬t;其次為南美洲、北美洲、歐洲、亞洲其他國家(地區(qū))、非洲和大洋洲(圖6)。中國的單位面積氮肥、磷肥、鉀肥和農(nóng)藥投入總量最大,分別從159、65、31和5kg/hm2增加到2017年的161、67、58和10kg/hm2。

2.4全球作物多樣性變化對作物生產(chǎn)的影響

由表3可知,作物多樣性變化對中國作物生產(chǎn)影響尤為顯著,SAI1每增加1個單位,單位面積氮肥、磷肥、鉀肥和農(nóng)藥投入量分別增加198.0、104.4、224.8和13.8kg/hm2;SAI2每增加1個單位,單位面積氮肥、磷肥、鉀肥和農(nóng)藥投入量分別減少121.0、62.1、116.0和7.0kg/hm2。在亞洲其他國家(地區(qū)),SAI1每增加1個單位,單位面積氮肥、磷肥和鉀肥投入量分別增加338.6、134.1和75.3kg/hm2,單位面積農(nóng)藥投入量顯著減少1.1kg/hm2;SAI2每增加1個單位,單位面積農(nóng)藥投入量顯著增加0.4kg/hm2。在歐洲,SAI1每增加1個單位,單位面積氮肥投入量減小211.7kg/hm2,單位面積農(nóng)藥投入量增加2.3kg/hm2;SAI2每增加1個單位,單位面積氮肥投入量顯著增加44.8kg/hm2,單位面積農(nóng)藥投入量減小0.9kg/hm2。作物多樣性變化對南美洲作物生產(chǎn)影響顯著,SAI1每增加1個單位,單位面積氮肥、磷肥、鉀肥和農(nóng)藥投入量分別減小88.6、49.9、48.9和16.1kg/hm2;SAI2每增加1個單位,單位面積磷肥和農(nóng)藥投入量分別顯著增加0.9和9.0kg/hm2。在大洋洲,SAI1增加1個單位,單位面積鉀肥顯著減小70.2kg/hm2,單位面積農(nóng)藥顯著增加3.1kg/hm2;SAI2每增加1個單位,單位面積農(nóng)藥投入量顯著減小0.1kg/hm2。

3討論

3.1作物多樣性變化的驅(qū)動因素

1961—2017年全球主要禾本科作物多樣性和豆科作物多樣性發(fā)生顯著變化,全球作物種植結(jié)構(gòu)和作物生產(chǎn)水平影響著作物多樣性的變化。亞洲始終是世界水稻生產(chǎn)的中心,其中孟加拉國、中國、印度和緬甸的水稻種植面積和產(chǎn)量總和分別占全世界的57%和61%[42-44]。小麥?zhǔn)鞘澜缟戏N植最廣泛的作物,目前全球小麥種植可以劃分為9個主要產(chǎn)區(qū),分別為北美、歐洲、中亞、中國、北非、南亞、東非、南美和澳大利亞[45]。世界玉米的種植主要分布在美洲、北歐、亞洲以及非洲,北美洲是全球規(guī)模最大的玉米產(chǎn)區(qū),目前美國、中國和巴西是全球玉米三大主產(chǎn)國[46-48]。近年來,全球主要禾本科生產(chǎn)進(jìn)一步向北美洲、中國和亞洲其他國家(地區(qū))集中使得中國、大洋洲和亞洲其他國家(地區(qū))的SAI1優(yōu)勢增加。全球的大豆產(chǎn)區(qū)主要集中在南美洲、北美洲、歐洲和亞洲,1961—2017年中國大豆產(chǎn)量相繼被美國、巴西、阿根廷超越,進(jìn)而全球大豆生產(chǎn)中心逐步向以美國、巴西和阿根廷為主的美洲國家集中,到2017年,美國、巴西和阿根廷的大豆種植面積和產(chǎn)量總和已分別達(dá)到全球的87.9%和80%以上[28,49-51],進(jìn)而,使得該地區(qū)的SAI2優(yōu)勢增加[14-21,40]。自然和人文因素是造成全球作物種植結(jié)構(gòu)和作物生產(chǎn)水平變化的主要因素,其中,自然因素主要包括氣候條件和地理環(huán)境;人文因素主要包含科技、政策、市場環(huán)境和社會環(huán)境因素[49],在未來,以氣候變化為主的自然環(huán)境因素的改變將會是影響全球作物生產(chǎn)以及作物多樣性變化的重要因素[52]。

3.2作物多樣性變化對農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響

在SAI1優(yōu)勢大的地區(qū),豆科作物多樣性增加有利于減少化肥農(nóng)藥的投入;而主要禾本科作物優(yōu)勢指數(shù)增加使得化肥投入量增加。這可能與主要禾本科作物是高耗氮作物有關(guān),且小麥季重磷和玉米季重鉀配施模式有利于養(yǎng)分利用率和作物產(chǎn)量的提高[53]。在歐洲和南美洲,SAI1增加使得單位面積化肥投入量減少,這可能與當(dāng)?shù)鼗蕼p量政策的有效執(zhí)行有關(guān)[54-55]。近年來,南美洲的大豆等豆科作物種植面積擴大使原生態(tài)系統(tǒng)失衡、土壤養(yǎng)分流失,有研究表明在一定程度上增施磷肥能提高大豆產(chǎn)量[56-57]。這可能是南美洲的SAI2增加使得單位面積磷肥和農(nóng)藥投入量增加顯著的原因。化肥和農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中極其重要的一部分,在促進(jìn)作物生產(chǎn)和保障糧食安全方面起到不可替代的作用,但其過多使用將對環(huán)境造成嚴(yán)重破壞[58]。因此,理清作物多樣性與作物生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境的平衡關(guān)系極為重要。歐洲在保障提高SAI2的同時增加作物生產(chǎn)力,這與該地區(qū)較高的科技水平和作物多樣性水平有關(guān)[49,59]。而在中國和大洋洲SAI1優(yōu)勢較大的國家和地區(qū),SAI2的增加會造成作物產(chǎn)量降低,這是由于該地區(qū)豆科作物單產(chǎn)水平低,增加種植面積必然導(dǎo)致作物產(chǎn)量降低,但可以通過適當(dāng)提高豆科作物規(guī)模優(yōu)勢來減少化肥農(nóng)藥的使用量。發(fā)展主要禾本科和豆科作物種植體系以增加作物多樣性,可以控制有害生物、減少農(nóng)藥用量,且很大程度上減輕生態(tài)環(huán)境的壓力和負(fù)擔(dān)[60-62],具有提高作物生產(chǎn)力和養(yǎng)分利用率的優(yōu)勢[32,37-38,63-70]。中國作為世界上人口最多的國家,糧食安全和農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。通過構(gòu)建適宜我國不同區(qū)域農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的主要禾本科和豆科作物種植系統(tǒng)對推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展和保障糧食安全意義重大。——論文作者: