發布時間:所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:深層頁巖氣主要通過水平井分段多簇密切割壓裂進行增產,但由于深層地應力變化較快以及縫間應力的干擾導致水力裂縫長短不一,亟需優化調控。針對深層頁巖壓裂多簇裂縫起裂時間不同、延伸不均勻的現象,建立了水力裂縫異步起裂延伸模型,同時考慮了各簇

摘要:深層頁巖氣主要通過水平井分段多簇密切割壓裂進行增產,但由于深層地應力變化較快以及縫間應力的干擾導致水力裂縫長短不一,亟需優化調控。針對深層頁巖壓裂多簇裂縫起裂時間不同、延伸不均勻的現象,建立了水力裂縫異步起裂延伸模型,同時考慮了各簇射孔位置地應力差異和縫間應力干擾對水力裂縫異步起裂、非均勻延伸的影響。模擬結果表明:采用常規均勻射孔工藝,射孔簇位置地層破裂壓力越高,該簇裂縫起裂時間越晚,外側裂縫延伸更快,裂縫延伸非均勻程度較大;采用非均勻限流射孔工藝,通過合理調整各簇射孔孔眼數量,可使各簇裂縫起裂時間與延伸速度差異明顯減小,保證壓裂結束時各簇裂縫長度基本一致,實現“抑長促短,均勻延伸”的目的。現場監測各簇進液比例與模型計算結果較為一致,驗證了模型的可靠性。研究成果可有效降低目前非均勻限流射孔工藝參數設計的盲目性,對深層頁巖氣壓裂優化設計具有重要的理論價值和指導作用。

關鍵詞:深層頁巖;密切割壓裂;非均勻射孔;數值模擬;礦場應用

0引言

中國頁巖氣資源儲量豐富,開發潛力巨大[1],但必須通過水平井分段多簇壓裂技術實現有效開發[2⁃3]。有超過60%的頁巖氣資源埋藏于3500m以下的深層[4],開發難度較大。深層頁巖氣壓裂通常采用密切割方式,即通過增加射孔簇數、縮小簇間距,增強水力裂縫之間干擾效應,促進縫網形成,提高增產效果[5]。

目前,國內外學者已圍繞頁巖氣水平井分段多簇壓裂水力裂縫延伸開展了大量研究。何青等[6]、衡峰等[7]研究發現多簇水力裂縫起裂和延伸存在競爭干擾機制,中間裂縫受到擠壓而開度受限、延伸不足。史吉輝等[8]基于有限元方法模擬了多簇水力裂縫的平面擴展的過程,發現簇間距是影響縫間干擾的最主要因素。薛明宇等[9]結合黏聚單元方法與擴展有限單元法,架構了多簇水力裂縫內的二維流固耦合模型,分析了壓裂施工方案對裂縫擴展的影響規律。曾慶磊等[10]基于擴展有限元法模擬巖石中任意簇裂縫沿任意路徑轉向延伸,并考慮各簇裂縫間流量動態分配。Y.Cheng[11]利用邊界元模型研究發現平行裂縫縫間應力集中會導致不對稱延伸。譚超[12]運用位移不連續方法,并通過多物理場耦合迭代方法模擬多裂縫干擾延伸。R.Lin等[13]、陳曦宇[14]基于位移不連續法、有限差分法與有限體積法,建立完全流固耦合的多簇裂縫延伸數值模型。時賢等[15]基于多層壓裂流量動態分配思想,建立了多簇裂縫同步擴展數學模型。

深層頁巖地層構造復雜,地應力變化快,各射孔簇破裂壓力通常存在差異[16],水力裂縫無法同時起裂,甚至無法起裂[17⁃18]。此外,密切割壓裂縫間應力干擾效應更強,裂縫起裂后延伸速度差異較大,非均勻程度更大[19]。目前裂縫延伸研究主要針對常規中淺層頁巖,而針對深層頁巖的研究相對較少,同時在多縫延伸模擬研究過程中較少考慮地應力的變化[20⁃22]。本文通過建立深層頁巖氣水平井壓裂水力裂縫異步起裂延伸模型,在多簇裂縫流量分配方程中引入起裂壓力,考慮各簇射孔破裂壓力差異與縫間應力干擾對水力裂縫異步起裂、非均線延伸的影響,突破了傳統裂縫延伸模型的局限性,對深層頁巖氣壓裂優化設計起到一定的指導作用。

1數學模型

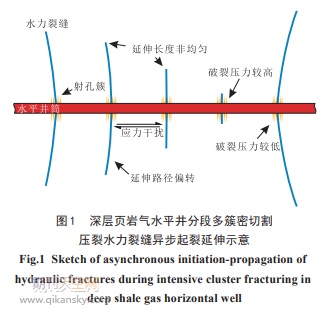

深層頁巖氣水平井分段多簇密切割縫網壓裂過程中,多條裂縫從不同射孔簇起裂并延伸,而深層地應力變化較快,各射孔簇位置的巖石破裂壓力可能存在差異,因此各條水力裂縫起裂時間有所不同,存在有先有后的“異步起裂”現象。此外,由于縫間應力干擾效應,裂縫起裂后的延伸速度也各不相同,延伸路徑可能發生一定程度的偏轉,最終導致各條水力裂縫非均勻延伸(圖1)。

基于巖石力學、斷裂力學、流體力學等基礎理論,建立了深層頁巖氣水平井壓裂水力裂縫異步起裂延伸模型,包括物質平衡方程、縫內流動方程、裂縫開度方程、裂縫高度方程、裂縫轉向方程,以及各簇裂縫流量分配方程。模型的主要基本假設條件包括:地層巖石為線彈性均勻介質;縫內流體為牛頓不可壓縮液體;每簇射孔僅起裂并延伸一條水力裂縫。該模型將重點考慮各簇射孔位置地層破裂壓力差異與縫間應力干擾對水力裂縫異步起裂延伸行為的影響。

1.7計算方法與流程

聯立方程式(1)~式(10),結合各簇水力裂縫延伸邊界條件與初始條件方程式(15),利用有限差分方法求解物質平衡方程與縫內流體壓降方程;利用邊界元方法求解裂縫離散單元應力—應變平衡方程,求取裂縫開度;利用牛頓迭代方法構造雅各布矩陣,求解各簇水力裂縫流量分配方程。即可計算得到各簇水力裂縫延伸過程中幾何參數,包括半長、寬度、高度,以及各簇水力裂縫分配所得流量,并可通過壓裂結束后各簇水力裂縫延伸半長變異系數定量表征裂縫延伸非均勻程度。

2礦場應用與分析

利用本文建立的水力裂縫異步起裂延伸數值表征模型,在川南深層頁巖氣區塊開展了礦場應用,模擬了XH1⁃3井第24段壓裂過程中水力裂縫的非均勻延伸行為。

2.1目標井概況

XH1⁃3井位于渝西區塊西山構造內,地處川東南坳褶帶,構造西北翼末端為威遠—龍女寺構造群,構造東南翼隔向斜與東山和西溫泉構造平行,構造西南段與新店子構造呈低鞍狀相對。XH1⁃3井為水平井,完鉆井深6370m,垂深4178m,目標層位為龍馬溪組,地層巖石彈性模量為47.22GPa,泊松比0.23,地層溫度118.8℃,儲層壓力75.21MPa,壓力系數1.72。XH1⁃3井使用外徑139.7mm套管完井,水平段1516m,采用分段多簇壓裂工藝進行增產改造。水平段壓裂共分為25段,每段射孔3―6簇,簇間距8~13m,每簇射孔孔眼8―12個。

相關知識推薦:大慶測井人員的石油論文怎樣發表

由測井數據解釋成果可知,該井水平段地層應力變化較快。其中,第24號壓裂段內的地層水平最小主應力變化幅度超過2MPa,可能造成該段壓裂過程中各簇水力裂縫延伸長度嚴重不均。因此,本文以XH1⁃3井第24號壓裂段為例,進行水力裂縫異步起裂延伸數值模擬。該壓裂段地應力與壓裂工程參數見表1。

2.2模擬結果與分析

基于該井段地質與工程參數,利用本文建立的深層頁巖氣水平井壓裂水力裂縫異步起裂延伸模型對均勻射孔條件下的各簇水力裂縫起裂延伸行為進行模擬。首先,忽略深層頁巖特有的地應力變化特征,假設每簇射孔位置的地層最小水平主應力相同。通過數值模擬計算,得到均勻地層應力下壓裂結束時水力裂縫三維空間分布情況(圖2),以及壓裂期間各條水力裂縫延伸半長和時間的關系(圖3)。

由圖2、圖3的模擬計算結果可知,即使忽略地應力變化,由于縫間應力干擾效應的影響,各簇裂縫也呈現出了非均勻延伸的特征,總體來看,內側的2、3、4號簇裂縫延伸受限,長度較短,而外側的1、5號簇裂縫延伸較長。但因為各簇射孔位置地應力相同,各簇裂縫均從壓裂開始時立刻起裂延伸,不存在先后依次異步起裂的現象。

考慮深層頁巖地應力變化特征,根據表1中的各簇射孔地應力實際數據取值,通過數值模擬計算,得到非均勻地層應力下壓裂結束時水力裂縫三維空間分布(圖4),以及壓裂期間各條水力裂縫延伸半長和時間關系(圖5)。

由圖4和圖5的模擬計算結果可知,若考慮深層頁巖地應力非均勻特征,該段壓裂各簇裂縫半長平均121.4m,但長短各異,呈現出更為顯著的非均勻特征。其中,由于1號簇位置的地層最小水平主應力最高,比相鄰的2號簇高1.48MPa,導致1號簇裂縫破裂壓力更高,起裂時間最晚,直到壓裂開始后78min時,該簇裂縫才開始起裂延伸,最終延伸半長也最短,僅有55.3m;此外,2、5號簇地層最小水平主應力略高于3、4號簇,起裂時間也較晚,分別為壓裂開始后的36min、14min。但在各簇裂縫延伸過程中,由于縫間應力干擾效應,位于內側的3、4號簇裂縫延伸受到外側2、5號簇裂縫的限制,雖然起裂時間較早,但延伸速度較慢,最終延伸半長僅分別為110.5m和120.1m,而2、5號簇裂縫最終延伸半長分別為153.3m和167.6m。壓裂結束時,各簇水力裂縫半長的變異系數(標準差/平均值)為0.36,非均勻程度較大。

整體來看,由于目標深層頁巖氣地層應力變化較快,各簇裂縫起裂時間各不相同,起裂時間與破裂壓力呈正相關關系,即破裂壓力越高,裂縫起裂越晚。此外,由于縫間應力干擾效應,裂縫延伸速度也各不相同,內側裂縫延伸較快,外側裂縫延伸較慢,各簇裂縫呈現出異步起裂、非均勻延伸的現象。

為有效降低各簇裂縫非均勻程度,該段壓裂可采用非均勻限流射孔工藝,通過調整各射孔簇的孔眼數量,從而改變各簇孔眼摩阻大小,優化各簇裂縫流量分配,促進裂縫均勻延伸。為此,以均勻射孔工藝下的裂縫延伸模擬結果為基礎,將該壓裂段1―5簇射孔數量由統一的8孔,調整為20、10、14、13、8孔。利用本文模型,對上述孔眼數量情況下各簇水力裂縫起裂延伸行為進行模擬,得到非均勻地層應力下非均勻射孔壓裂結束時水力裂縫三維圖如圖6所示,壓裂期間各條水力裂縫延伸半長隨時間變化曲線如圖7所示。

由圖6和圖7的模擬計算結果可知,采用非均勻限流射孔工藝后,該段壓裂各簇裂縫半長平均130.6m,延伸更加均勻。其中,破裂壓力最高的1號簇裂縫由于孔眼數量增多,摩阻下降,分得流量增多,壓裂開始后39min即起裂延伸,比均勻射孔壓裂提前了39min,且最終延伸半長達到了101.4m。此外,盡管2、5號簇裂縫起裂后延伸速度仍然較快,但由于孔眼數量比3、4號簇更少,起裂時間明顯推遲,最終延伸半長有所縮短,與3、4號簇裂縫延伸半長基本相同。壓裂結束時,各簇水力裂縫半長的變異系數為0.13,非均勻程度顯著降低。但由于1號簇破裂壓力過高,裂縫延伸長度仍然明顯小于其他簇裂縫,仍然有進一步優化空間,如適當擴大該簇射孔孔徑,或采用段內暫堵轉向壓裂工藝。

考慮地層應力變化裂縫異步起裂延伸的情況下,均勻射孔與非均勻射孔壓裂各簇裂縫延伸半長對比如圖8所示。此外,利用模型計算了該井段壓裂期間各簇射孔進液比例,并與現場井下分布式光纖監測得到的壓裂期間各簇射孔進液比例進行對比,如圖9所示。

由圖9可以看出,均勻射孔壓裂1號簇進液比例明顯較小,僅占總注入液量的3.6%,而5號簇進液比例過大,達到了39.7%。模型預測調整各簇孔眼數量之后,1號簇進液比例顯著提高,達到了12.8%,其余各簇進液比例差距也明顯減小。通過現場井下分布式光纖監測,各射孔簇進液比例變異系數從0.68顯著降低至0.32,表明非均勻限流射孔工藝實現了XH1⁃3井第24段壓裂各簇裂縫“抑長促短,均勻延伸”的目的。此外,現場井下分布式光纖監測結果與模型預測結果平均相對誤差僅為7.1%,一致性較好,證實了本文模型的準確性。

3結論

(1)由于深層頁巖地層應力變化快與縫間應力干擾效應,若采用常規的均勻射孔工藝進行壓裂,各簇裂縫起裂時間與延伸速度各不相同。模擬發現,射孔簇位置地層破裂壓力越高,該簇裂縫起裂時間越晚,且外側裂縫延伸更快,裂縫延伸長段不一,非均勻程度顯著,影響壓裂增產效果。

(2)深層頁巖壓裂可采用非均勻限流射孔工藝,調整各簇射孔孔眼數量——適當增加高破裂壓力簇與內側簇射孔數量,從而有效降低各簇裂縫非均勻程度。模擬結果表明,各簇裂縫起裂時間與延伸速度差異明顯減小,壓裂結束時各簇裂縫半縫長變異系數僅約為0.1,延伸較為均勻一致。

(3)通過現場井下分布式光纖監測,各射孔簇進液比例變異系數從0.68顯著降低至0.32,實現了“抑長促短,均勻延伸”的目的,且礦場實際監測的各簇進液比例與本文模型計算結果較為一致,驗證了本文模型的可靠性。——論文作者:宋毅1林然2黃浩勇1任嵐2岳文翰1孫映2