發(fā)布時間:所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 摘要:巖石是一種非均質、各向異性的天然介質,由隨機分布的晶粒和裂隙構成。結合紅砂巖單軸循環(huán)加卸載試驗,重新劃分了加卸載過程中的應變能密度的組成,包括塑性應變能密度和彈性應變能密度,后者為裂隙應變能密度與基質應變能密度之和,旨在進一步探索紅

摘要:巖石是一種非均質、各向異性的天然介質,由隨機分布的晶粒和裂隙構成。結合紅砂巖單軸循環(huán)加卸載試驗,重新劃分了加卸載過程中的應變能密度的組成,包括塑性應變能密度和彈性應變能密度,后者為裂隙應變能密度與基質應變能密度之和,旨在進一步探索紅砂巖在循環(huán)荷載作用下的能量演化特征。研究結果表明:①隨著應力水平的升高,各應變能均呈指數(shù)式增長,彈性應變能占主導,為60%~80%,其中基質應變能基本不低于70%,塑性階段,二者增速降低;②將整個加卸載過程分為3個應力水平階段:低于20%應力水平、20%~70%應力水平和大于70%應力水平,與巖石單軸載荷作用下的壓密階段、彈性階段和塑性階段具有一致性;③彈性能量指數(shù)整體呈先升后降趨勢,在65%~75%應力水平時出現(xiàn)最大值,該應力狀態(tài)下巖石啟動巖爆的可能性增加,回彈變形指數(shù)整體呈降低—波動—升高—降低的趨勢,反映巖石內部基質與裂隙在載荷作用下的變形特征。研究結果可為分析工程巖體穩(wěn)定性及沖擊危險性提供參考。

關鍵詞:紅砂巖;循環(huán)荷載;應力水平;應變能密度;巖爆

巖石是一種非均質、各向異性的天然物質,由隨機分布的晶粒和裂隙組成[1]。巖石作為巖土工程,尤其是地下工程的主要研究對象,不同應力環(huán)境下其變形特性、能量特征和屈服及破壞臨界指標或閾值等對安全高效生產(chǎn)有重要的指導意義[2]。

巖石力學試驗研究一直是學術界關注的焦點問題,巖石載荷作用下的強度、變形特征、損傷演化等研究已取得豐碩成果[3-8]。針對循環(huán)加卸載作用下巖石的力學特征,谷中元[9]等認為循環(huán)加卸載對巖石起先強化后弱化作用,其借助了紅外技術進行輔助分析;李庶林[10]、楊小彬[11]等研究了巖石單軸循環(huán)加載試驗中的聲發(fā)射分形特性;李志成[12]等討論了加卸載過程中圍壓與聲發(fā)射特性之間的關系;杜瑞鋒[13]等進行了多因素(圍壓、動力頻率及幅值)循環(huán)加卸載試驗,分析了能量密度效應規(guī)律;馬春德[14]等通過大理巖彈性階段循環(huán)加卸載試驗,探究了巖石儲能量化表征方法;結合循環(huán)加卸載試驗,張振杰[15]等研究了片麻狀花崗巖損傷與剪脹特性。同時,針對一些特殊巖石,如含黏結面花崗巖[16]、石膏[17]、煤體[18-22]、高孔隙率混凝土[23]等,國內外學者在力學特性和能量演化方面也做了大量工作。

眾所周知,巖石破壞的根本原因是在外界能量驅動下,其內部微細觀裂隙不斷增生、發(fā)育、擴展及貫通,最終形成宏觀破壞,但上述研究基本都是針對試驗現(xiàn)象分析原因,很少涉及巖石在載荷作用下的能量量化指標、彈塑轉變閾值、巖爆以及破壞等特殊變化的征兆信息。為了更好地認識和理解能量變化對巖石破壞的作用機理,劉江偉[24]等研究了卸荷加卸載作用下煤體彈塑性及能量特征,用彈性能量指數(shù)討論了煤體的沖擊傾向性;張英[25]等基于顆粒流理論研究了花崗巖的應力門檻值,建立了巖爆傾向性能量評價指標;李子運[26]等建立了巖石能量突變強度失效判據(jù);JIMing[27-28]等結合常規(guī)三軸壓縮試驗,探究了三軸壓縮條件下巖石有無損傷轉折臨界值。然而,現(xiàn)有研究成果仍不能較好地指導復雜巖土工程的生產(chǎn)實踐。

在“向地球深部進軍”的國家倡議背景下,深地科學成了繼深海、深空、深藍之后,我國乃至世界科研技術領域發(fā)展的又一重大倡議方向。無論是礦產(chǎn)資源開發(fā)還是重要軍事、國防設施建設,都需直面深地巖體開挖后引起的一系列變形破壞等安全問題。因此,研究巖體能量驅動、細觀孕育、宏觀破壞之間的作用機制對闡釋深地工程動力災害發(fā)生機理及災變預測預警均有迫切的指導需求和高度的社會意義。本文以紅砂巖為研究對象,通過循環(huán)加卸載試驗旨在進一步探討不同應力水平條件下其力學狀態(tài)轉變、穩(wěn)定性以及沖擊傾向性或巖爆啟動特征。

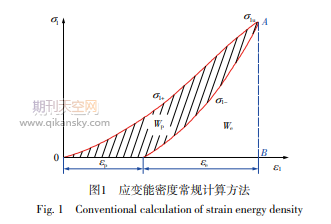

1應變能密度分類和計算方法

由能量守恒定律可知,巖石壓縮變形破壞過程中伴隨著能量轉化。對于試件來說,單軸循環(huán)荷載作用下,做功外力僅為試驗機軸向荷載[29]。

2試驗方法及其結果分析

2.1試驗方法

試驗所用紅砂巖采自徐州南部某一采石場,其主要礦物成分為45%長石、13.5%石英和31.5%碎屑等。常溫條件下,縱波波速約4300m/s,平均密度2.52g/cm3。按照國際巖石力學學會(ISRM)標準,將紅砂巖加工成φ50mm×100mm的標準圓柱試件,如圖3所示。

試驗在中國礦業(yè)大學MTS815.02電液伺服材料試驗系統(tǒng)(圖4)完成,該試驗系統(tǒng)主要由液壓控制、加載和計算機3大系統(tǒng)組成,全程計算機控制,最大軸向加載2800kN,可實現(xiàn)高低速數(shù)據(jù)自動采集。

通過單軸壓縮試驗,得到紅砂巖試件強度分別為115.4,123.0,111.7,109.4,114.6MPa,平均抗壓強度為114.8MPa。考慮源數(shù)據(jù)數(shù)量和時間因素,選擇20kN(約10MPa)為一個循環(huán),則每個試件能得到8~9個加卸載循環(huán)。

采用力控方式加載,加載速率為1kN/s,按0→20→0→40→0→60kN,……,順序進行加載,直至試件破壞。

2.2結果分析

紅砂巖單軸循環(huán)加卸載試驗應力-應變曲線如圖5所示。

試件1,2和3分別經(jīng)歷9,10和11個加卸載循環(huán),各自下一循環(huán)加載至103.05,113.88和116.91MPa時發(fā)生破壞。以試件1為例,每一循環(huán)荷載分解如圖6所示,各應變能密度詳見表1。試件1~3各加卸載循環(huán)對應的應變能密度如圖7所示。

由圖7可知,隨著應力水平(循環(huán)次數(shù))增加,各應變能密度均呈指數(shù)式增長(以試件1為例進行擬合,如圖8所示),整個循環(huán)加卸載過程中,巖樣內彈性應變能密度大于塑性應變能密度、基質應變能密度大于裂隙應變能密度;荷載約超過72%和62%應力水平時塑性應變能密度和基質應變能密度增長率均有較明顯增加,說明荷載增加使巖石由彈性階段向塑性階段轉變,進入塑性階段其內部損傷耗散能增加、越來越多裂隙產(chǎn)生不可逆變形,導致卸載過程以基質回彈變形為主。

相關知識推薦:采礦方向從業(yè)者評中級職稱可以發(fā)哪些雜志

由圖8可知,應變能密度以指數(shù)增加,即隨著應力水平的升高其呈加速增長的趨勢,巖體內能量集聚速率高于低應力水平狀態(tài),進一步表明高應力環(huán)境增加了巖體破壞的幾率,同時基質應變能密度較裂隙應變能密度的主導作用決定了卸荷或破壞過程回彈變形的優(yōu)勢,一定程度上加劇了巖體破壞瞬間的沖擊風險。

各應變能密度和輸入能量比值與應力水平關系如圖9所示。

由圖9可以看出,彈性應變能密度占比為60%~80%,而在彈性應變能密度中超過70%為基質應變能密度(即裂隙應變能密度小于30%),表明加載過程中巖石內部儲存了大量可釋放彈性能,而卸載階段仍以基質回彈變形為主,僅有少許裂隙變形恢復。從應力水平升高角度發(fā)現(xiàn),應變能密度變化可分為3個階段:

(1)壓密階段:約低于20%應力水平,荷載作用下巖石內部原生裂隙被壓實閉合,往往裂隙應變能密度占比增長速率大于彈性應變能密度,可能導致基質應變能密度占比呈下降趨勢。

(2)彈性階段:20%~70%應力水平,理想狀態(tài)下巖石為實體介質,基質變形和裂隙變形均可恢復,彈性應變能密度占比近似線性增加,塑性應變能密度則與其相反,其他兩種應變能密度亦呈相互抑制狀態(tài),但基質應變能密度整體增加較明顯。

(3)塑性階段:超過70%應力水平,大量新生裂隙萌生、發(fā)育、擴展及貫通,少部分基質也發(fā)生不可逆變形,使塑性應變能密度和裂隙應變能密度占比增加。

同時也發(fā)現(xiàn),試件2彈性階段與塑性階段界限不是很明確,其原因可能是由試件本身造成的,或者是切線AC(不惟一)對應變能密度計算的影響,但圖9所示的應力水平區(qū)間符合試件1和試件3所得結論。綜上認為,試件內部應變能密度變化與其力學狀態(tài)發(fā)展階段基本一致。塑性階段巖體內裂隙發(fā)展加快,有效促進了其破壞進程,但此過程彈性應變能密度仍占較大優(yōu)勢,所以,高應力水平條件下更多地是強化了巖體破壞時刻的動力顯現(xiàn)特征,堅硬巖體尤為顯著。性末段或塑性始段,即彈塑轉變期,內部彈性應變能密度儲存量大且再生裂隙發(fā)育程度低,繼續(xù)升高應力水平,彈性應變能密度略微下降(圖9)但裂隙充分擴展發(fā)育,均有較高的巖爆風險,相比而言,高能作用下較完好的巖體一旦發(fā)生破壞,巖爆將更突然、更劇烈。

(2)回彈變形指數(shù)

回彈變形指數(shù)KRD(式(5))反映巖石內部可恢復變形的裂隙的發(fā)育程度,也反映卸載過程變形恢復的快慢,其值越大可恢復裂隙發(fā)育程度越低、回彈變形越迅速,與應力水平關系如圖11所示。

由圖11可知,隨著應力水平的升高,KRD整體呈降低—波動—升高—降低的趨勢,其原因是:低于20%應力水平(壓密階段)時,原生裂隙被壓實,裂隙變形以可逆的張開—閉合—張開變形為主;彈性階段初期,僅有少量萌生裂紋,基質變形和萌生裂隙變形均可恢復,兩種變形比率起伏不大;彈性階段后期,隨著應力水平的升高,萌生裂隙增多、發(fā)育程度增加且少量裂隙擴展;高于73%~82%應力水平(塑性階段)時,巖石基質屈服,裂隙擴展、交匯及貫通,最終形成巖石破壞的宏觀裂紋。可見,巖體彈塑轉換過程中回彈變形對應力變化響應最為顯著,某種程度上也反映了該時期一旦出現(xiàn)變形破壞甚至巖爆將是無征兆的、迅猛的。

3結論

(1)重新劃分了加卸載過程中巖石內應變能密度組成,各應變能密度隨應力水平的升高均呈指數(shù)式增長,加卸載過程中,彈性應變能密度占主導(占比為60%~80%),其中超過70%為基質應變能密度,進入塑性階段,二者增加速率降低。

(2)整個加卸載過程中,應變能密度變化與其力學狀態(tài)發(fā)展階段基本一致,可劃分為3個階段,應力水平低于20%的壓密階段,20%~70%的彈性階段和超過70%的塑性階段。

(3)隨著應力水平的升高,彈性能量指數(shù)整體呈先升后降,65%~75%應力水平時出現(xiàn)最大值,即巖石彈塑轉變閾值附近啟動巖爆(動態(tài)失穩(wěn))的可能性增加,而回彈變形指數(shù)整體呈降低—波動—升高—降低的趨勢。——論文作者:郭紅軍1,2,季明3,孫中光4,5,周舟3