發布時間:所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 宣城茶亭銅(金)礦床是近年來在安徽東南部新發現的一個斑巖型礦床,現階段正在開展礦床勘探工作,有望達到中-大型規模。已有的鉆探工程揭示該礦床具有斑巖型礦床的地質特征,揭示了該區具有斑巖型礦床的成礦遠景,這一礦床的發現極大地拓寬了長江中下游及其相鄰地區的找

宣城茶亭銅(金)礦床是近年來在安徽東南部新發現的一個斑巖型礦床,現階段正在開展礦床勘探工作,有望達到中-大型規模。已有的鉆探工程揭示該礦床具有斑巖型礦床的地質特征,揭示了該區具有斑巖型礦床的成礦遠景,這一礦床的發現極大地拓寬了長江中下游及其相鄰地區的找礦思路。本文擬對宣城茶亭銅(金)礦床有關巖漿巖進行初步的地質和地球化學研究,同時開展LA-ICP MS鋯石U-Pb 年齡測定,并對比長江中下游成礦帶中的銅陵隆起和寧蕪盆地中的巖漿巖地質和地球化學特征及年代學特征,揭示該區巖漿巖特征及其成礦意義。

1 成礦地質背景

宣城茶亭銅(金)礦床位于揚子陸塊北緣的長江中下游成礦帶中,處在下揚子臺拗長興-廣德凹陷褶斷束東北緣的行廊山-九連山隆起帶上,亦即宣 (城)-郎(溪)-廣(德)盆地的東北緣,西北緊鄰寧(南京)-蕪(湖)火山巖盆地。唐永成等(1998)以高坦-周王 -南漪湖斷裂為界作為大別造山帶前陸盆地與江南隆起帶的界線,宣城茶亭銅(金)礦床即位于該斷裂帶北東段的西側。

宣城茶亭銅(金)礦區發育以淺海相、濱海相碎屑巖為主的志留紀和泥盆紀地層,以碳酸鹽為主的二疊紀及早三疊世地層,以及其后的陸相碎屑巖、火山碎屑巖系。區內巖漿巖發育,主要出露一套陸相噴溢相中酸性巖石,呈角度不整合覆蓋于三疊系中-下統灰巖之上,巖性為安山巖、安山質凝灰巖、安山質角礫熔巖和火山角礫巖等,該火山巖在以往地質報告中被定為侏羅系上統中分村組,但同位素地質年齡一般小于 132 Ma,應屬早白堊世火山作用的產物。區內還發育有淺成-超淺成侵入相中酸性巖石,主要巖性為花崗閃長斑巖、石英閃長巖、輝石閃長巖、閃長玢巖、煌斑巖等。茶亭銅 (金)礦床的礦體主要賦存于花崗閃長斑巖侵入體中。該侵入體中還侵入有閃長玢巖、煌斑巖等中基性巖脈,巖脈中蝕變較弱,未見礦化。

花崗閃長斑巖呈灰白-肉紅色,斑狀結構,基質細粒-微粒結構,塊狀構造。斑晶由斜長石、鉀長石、石英等組成,以斜長石為主。斜長石含量大于 50%,鉀長石 20%左右,石英約 15%。暗色礦物主要為角閃石,含量小于 10%,有少量黑云母。副礦物主要為磷灰石和鋯石。斑晶大小差異較大,一般 2~5 mm,個別斜長石晶體近 1 cm。礦體附近的巖石蝕變強烈,主要發育硅化、鉀長石化、絹云母化、青盤巖化,也常發育硬石膏化,局部發育厚約 1~2 m 的硬石膏層。鉀長石化有時呈脈狀,有時呈面狀分布,有時在鉀長石化基礎上疊加黃鐵絹英巖化,黃鐵礦呈浸染狀分布于巖石中,局部青磐巖化。巖石中常見石英和/或碳酸鹽與黃鐵礦和黃銅礦等金屬硫化物礦物組成的微細礦脈。偶見輝鉬礦與石英一起沿巖石裂隙充填,呈細脈或網脈分布,輝鉬礦往往發育于石英脈壁的兩側。花崗閃長斑巖是茶亭銅 (金)礦床的主要賦礦巖石,蝕變和礦化較為強烈。巖體中除廣泛發育有細粒浸染狀和細脈狀黃鐵礦化、黃銅礦化以外,局部還發育有矽卡巖化和磁鐵礦化。

閃長玢巖呈灰色,斑狀結構,塊狀構造。斑晶主要為斜長石,大小較為均一,一般小于 5 mm,基質為隱晶質。主要組成礦物為斜長石,其次為石英和角閃石,后二者含量均較低。副礦物有磷灰石、磁鐵礦和榍石。巖石蝕變較為強烈,主要為硅化、黃鐵絹英巖化、碳酸鹽化,次為綠泥石化、鈉長石化、高嶺石化,局部有鉀長石化,巖石中見有黃鐵礦呈浸染狀或裂隙脈狀分布,未見黃銅礦和磁鐵礦礦化。

2 樣品測試分析

2.1 樣品采集與分析方法

本次測試樣品均采自茶亭銅(金)礦床 ZK4502 鉆孔巖芯。所選樣品是與成礦密切相關的花崗閃長斑巖和閃長玢巖,巖石新鮮,個別樣品有較弱的蝕變。主量元素、稀土元素測試在澳實分析檢測(廣州) 有限公司完成。鋯石單礦物經分離(在河北省廊坊市誠信地質服務有限公司完成)后,挑選代表性顆粒制靶,陰極發光(CL)照相,鋯石激光原位 U-Pb 同位素和微量元素分析在合肥工業大學資源與環境工程學院 LA-ICP MS 實驗室完成。數據處理采用中國地質大學(武漢)開發的 ICPMS DataCal 9.2 軟件完成,選取諧和度>90%的樣品點進行數據分析,采用 Isoplot 軟件繪制諧和圖(Ludwig, 2003)并計算加權平均年齡。

2.2 測試結果

宣城茶亭銅(金)礦區侵入巖主量元素測試結果顯示:SiO2 含量中等,為 48.40%~61.47%;Al2O3 含量較高且變化較大,介于 11.10%~16.25%之間,平均含量為 14.82%;A/CNK 值為 0.23~0.55,平均為 0.31,為偏鋁質巖石;全堿含量 K2O+Na2O 在 4.47%~8.30%之間,平均為 6.51%;里特曼指數(σ) 變化范圍 1.61~5.87,多處于 2.14~3.69 之間,為鈣堿性-堿性巖;TiO2 含量較低,變化范圍為 0.37%~0.72%,平均 0.51%;MgO 含量相對較高,變化范圍為 1.29%~3.71%,平均為 1.81%。Mg# 值變化范圍較大,為 0.3~0.86,平均值為 0.54。

宣城茶亭銅(金)礦區花崗閃長斑巖和閃長玢巖的∑REE(不含Y)范圍為 69.73×10−6 ~137.83×10−6 ,平均 105.80×10−6 ;LREE 范圍為 63.64×10−6~ 128.30×10−6 ,平均 96.64×10−6 ;HREE 范圍為 6.09~ 13.55×10−6 ,平均 9.16×10−6 ;LaN/YbN 值為 9.74~ 15.93,平均 12.25。LaN/SmN 值為 2.60~5.01,平均 3.82;δEu 值為 0.60~1.06,平均為 0.93。總體上,這些侵入巖的 REE 總量變化較大,LREE 相對富集而 HREE 虧損顯著,輕重稀土分異明顯。在球粒隕石標準化稀土元素分配圖中呈右傾型式,多數樣品表現出微弱的 Eu 負異常。

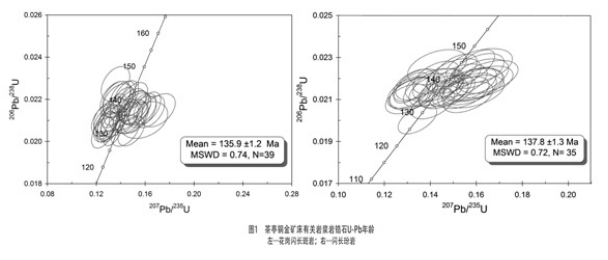

宣城茶亭銅(金)礦區巖漿巖鋯石 CL 圖像顯示其均為巖漿鋯石,鋯石晶型完好,以柱狀為主,具有典型的巖漿結晶環帶。微量元素測試結果顯示鋯石的 Th/U 值大于 0.1(0.44~1.70),屬于巖漿型鋯石 (Belousova et al., 2002)。LA-ICP MS 鋯石 U-Pb 年齡測定結果分別為:花崗閃長斑巖 137.8±1.3 Ma (MSWD=0.74),閃長玢巖 135.9±1.2 Ma (MSWD= 0.74),均為晚侏羅世—早白堊世巖漿活動產物。同位素地質年齡值的大小順序與閃長玢巖侵入花崗閃長斑巖的先后關系一致。

3 討論

宣城茶亭銅(金)礦床有關巖石具有中硅、高鋁、高鎂、富鉀鈉、低鈦等特征,巖石里特曼指數為 1.61~5.87,為鈣堿性-堿性巖。全堿含量高,約為 4.47%~8.30%,全堿含量高說明巖漿起源于伸展的構造背景下。Mg# 值是判斷是否存在地幔相互作用的一個有用的指標。主量、微量元素數據結果顯示,茶亭銅(金)礦床與成礦有關的巖漿巖地球化學特征和寧蕪盆地有關侵入巖地球化學特征相似,說明茶亭礦區斑巖與寧蕪盆地侵入巖親緣關系密切。可能來自相似的巖漿源區。

不管熔融程度如何,玄武質下地殼熔融而成的巖漿具有低 Mg(# <0.4)特征,若巖石的 Mg# 值>0.4,則表明有地幔成分的參與(Rapp and Watson,1995)。茶亭礦區與成礦有關的巖石 Mg# 值為 0.3~0.86,平均為 0.54。這暗示著巖石源區有地幔物質的參與。

另外,巖石富堿、富鋁、富集大離子親石元素和輕稀土元素,虧損高場強元素 Nb、Ta、Ti,明顯富集 Sr、Ba,但 Rb 偏低,同時具有相似的稀土配分模式和微量元素配分模式,這些特征反映出茶亭礦區侵入巖的原始巖漿來源于巖石圈地幔,且巖石圈地幔源區可能受到了板片俯沖作用的改造,也可能反映出巖漿上升過程中經受了地殼混染(謝建成等,2012)。

地殼混染作用會使得巖漿的 SiO2 增高,但是茶亭有關巖漿巖的 SiO2 含量并不高 (48.4% ~ 61.47%),這排除了地殼強烈混染的可能。另外,由于地殼的物質具有顯著的 Eu 負異常(閆峻等, 2005),但是從稀土元素配分模型上看巖石并沒有明顯的 Eu 負異常。這也暗示了非地殼物質的強烈混染。

因此,巖石圈地幔源區很可能受到了板片俯沖作用的改造。閆峻(2005)認為,有可能與華夏地塊在新元古代早期與揚子地塊碰撞-拼貼作用有關。通過華夏與揚子板塊中間的華南洋的俯沖,大量陸源沉積物被帶入地幔深部,板片變質作用或部分熔融釋放的流體或熔體上升,交代巖石圈地幔形成富集地幔。富集地幔進一步演化,到早白堊紀由于巖石圈的伸展減薄,巖漿上升演化侵位形成茶亭中生代巖漿巖體。巖漿上升侵位過程中是否有部分的地殼物質混染、多大程度的混染有待進一步研究。但根據本文討論,即使上升侵位過程中有地殼物質的混染,其混染程度也不可能很大。

宣城茶亭銅金礦床與成礦有關的巖漿巖地球化學特征與長江中下游成礦帶寧蕪盆地相似,是可以進行年齡類比的。周濤發等(2008)認為長江中下游地區巖漿巖的形成時代分期集中在 146~135 Ma、135~126 Ma、126~123 Ma 等三個階段。研究區巖漿巖年齡測試結果顯示,本區巖漿巖對應的是第一階段巖漿作用。對比寧蕪盆地巖漿巖年齡,顯示茶亭銅金礦床的成巖年齡比寧蕪盆地巖漿巖 135~127 Ma 稍早(王麗娟等,2014)。因此可認為茶亭銅金礦床有關巖漿巖體是第一階段的巖漿活動產物。

本次實驗測試所選的樣品為花崗閃長斑巖和閃長玢巖。通過鉆孔的編錄工作發現,礦化發育于花崗閃長斑巖,而閃長玢巖不含礦。因此可以推斷礦床的成礦年齡應介于二者之間,為 137.8±1.3 Ma~135.9±1.2 Ma。寧蕪盆地玢巖鐵礦的成礦年齡為 130 M a 左右(范裕等,2010),廬樅盆地內沙溪深部斑巖銅礦內與成礦有關的巖漿巖年齡為 126.7~130.6 Ma、成礦 Re-Os 年齡為 130.0±1.0 Ma (王世偉等,2014)均為長江中下游成礦帶第二期巖漿活動的產物。對比可以發現,茶亭銅金礦床的成礦年齡比沙溪斑巖銅礦的成礦年齡大 5~7 Ma。顯示寧蕪盆地和廬樅盆地的成巖成礦是同一期次巖漿活動的產物,且茶亭銅金礦床的巖漿活動稍早于兩火山巖盆地內的巖漿活動。總結整理前人關于長江中下游斑巖型礦床的研究成果發現,銅陵礦集區舒家店斑巖礦床成巖成礦年齡為 139.2±2.1 Ma(呂玉琢等,2011),冬瓜山深部斑巖型礦床的成礦年齡為 139.1±1.6 Ma、139.4±1.6 Ma (陸三明等,2007)。對比茶亭斑巖型銅金礦床發現,宣城茶亭銅金礦床成礦時代稍晚于銅陵礦集區斑巖型礦床,礦區侵入巖的成礦年齡比銅陵礦集區內發現的斑巖型礦床的成礦年齡小 2~4 Ma。

王世偉等(2014)提出長江中下游,提出長江中下游存在兩階段斑巖型銅金礦化。第一階段斑巖型礦床的成巖成礦年齡主要集中于 145~136 Ma,第二階段斑巖型礦床的成巖成礦年齡主要集中于 130~127 Ma。綜合對比前人對于長江中下游各礦集區的成礦年代學研究表明,長江中下游斷隆區如銅陵礦集區、九瑞礦集區、鄂東南礦集區等發現的斑巖型礦床多為第一階段 145~136 Ma 成礦作用的產物,而對于長江中下游斷陷區的寧蕪盆地和廬樅盆地中發現的斑巖型礦床,它們的成礦年齡主要集中在第二階段,成礦年齡主要集中在 130~127 Ma 之間。茶亭礦區所在的宣郎廣盆地是伸展盆地(徐學思等,2001),其成礦年齡結果顯示其是第一階段斑巖型礦化的產物。這表現出了其成巖成礦具有獨特性。

4 結論

對比茶亭礦區與寧蕪盆地、廬樅盆地銅陵礦集區內主要巖漿巖的主要地質地球化學特征及成巖成礦年代學獲得如下三點認識:

⑴ 安徽宣城茶亭銅金多金屬礦床有關巖漿巖起源于富集巖石圈地幔,與寧蕪盆地一致;

⑵ 安徽宣城茶亭銅金多金屬礦床有關巖漿巖成巖年齡結果:花崗閃長斑巖:137.8±1.3 Ma、閃長玢巖:135.9±1.2 Ma。為中國東部晚侏羅一早白堊世燕山運動巖漿活動的產物,是特提斯構造體制向環太平洋構造體制轉換早期的巖石圈伸展構造背景下的產物;

⑶茶亭銅金礦床的成礦年齡應在 137.8±1.3 Ma~135.9±1.2 Ma 之間。比寧蕪盆地有關玢巖鐵礦及廬樅盆地沙溪斑巖型礦床成礦年齡早 5~7 Ma,比銅陵冬瓜山深部、舒家店斑巖型礦床成巖成礦年齡晚 2~4 Ma。——論文作者:江峰,徐曉春,王蒙,黃馬,范子良,何俊