發布時間:所屬分類:計算機職稱論文瀏覽:1次

摘 要: 【摘 要】由于網絡技術不同于以往的技術,基于其應用在數量邊際遞增上的技術外溢性具有空間穿透性的判斷,因此研究互聯網對人口遷移的時空重構的影響機制,具有現實意義。文章采用 1995~2015 人口普查和抽樣調查數據,使用人口遷移的推拉模型,借助空間杜賓模型進行了

【摘 要】由于網絡技術不同于以往的技術,基于其應用在數量邊際遞增上的技術外溢性具有空間穿透性的判斷,因此研究互聯網對人口遷移的時空重構的影響機制,具有現實意義。文章采用 1995~2015 人口普查和抽樣調查數據,使用人口遷移的“推—拉”模型,借助空間杜賓模型進行了互聯網技術對遷出人口的時空效應的計量分析。根據互聯網技術發展的兩時期劃分,揭示出在 2006~2015 年空間外部性成為影響人口遷移的主要因素之一,并且發現互聯網技術的新空間特性放松了產業中心與人口中心耦合關系的剛性約束,互聯網在促進了近距離人口遷移的同時,抑制了遠距離人口遷移;在加速整體城鎮化進程中,有利于區域性大城市人口聚集。文章最后提出通過互聯網技術促進區域間協調均衡發展,優化城市體系的政策建議。

【關鍵詞】人口遷移 互聯網 空間外溢性

一、引 言

十九大報告提出,要“構建更加有效的區域協調發展新機制”,形成“以城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局,加快農業轉移人口市民化”,在建設現代化經濟體系中推動互聯網、大數據、人工智能的發展,從而“培育新增長點、形成新動能”,互聯網作為信息技術的代表,正在從就業、消費各方面深刻重塑以新時代為目標指向的新型生活方式。中國經濟高速增長和社會急劇轉型時期形成區域間的非均衡發展和城市吸引力的差異,成為人口遷移的主要驅動力,而在互聯網時代,網絡技術的應用是否會產生新型要素聚集動力以支持生產體系,是否會延展城鎮交通、信息設施作用的空間范圍,并改善居民生活質量,由此引導出新型的人口空間聚集形態和提高人口空間配置的效率,是一個新的研究課題。

在當前的經濟長波中,信息技術成為主導技術,其中,互聯網是代表性技術。截至 2017 年 6 月,全球網民總數達 38.9 億,普及率為 51.7%;2008~2017 年,全球專利申請量排名前 30 的企業中,互聯網相關領域的企業占 80%,創新動能強勁。2013~2017 年,國際互聯網帶寬增長了 196Tbps,達到 295Tbps,年均增長率保持在 30%左右,寬帶普及率每提升 10%,帶動 GDP 增長 1.38%以上①。中國的互聯網發展綜合水平在世界范圍內位居第二,2017 年,中國網民數已達 7.31 億,普及率為 53.2%②,絕對數量世界第一,占比略高于全球平均水平。特別是在數字經濟的發展方面處于領先地位。例如,2015 年年底,網絡購物市場交易規模達 3.8 萬億元,同比增長 36.2%,占社會消費零售總 額的 比例達 12.6%,在中國快速增長的社會消費總額中,貢獻率也隨之提高,說明互聯網技術的發展正積極促使經濟、產業結構發生轉型。然而,區域間的普及率差異仍然顯著,東部經濟發達省份的網民占比高于中、西部省份 10 個百分點以上。在普及趨勢上,經濟發達地區增長緩慢,相對趨于飽和,欠發達地區正在快速普及。互聯網技術的發展對于人口遷移和城鎮化率的影響趨勢如圖 1 所示。

本文以互聯網技術對人口遷移的影響為切入點,以技術特征為線索,分析在人口遷移“推—拉”模型框架下,人口遷移成本與收益的空間效應。遷入地的信息不對稱是抑制人口遷移的重要原因,遷入地的遷移存量與人口遷移正相關,傳統社會依賴社會網絡作為遷移信息交換渠道,以便獲取工作就業與生活方面的信息(劉生龍,2014)。另外,遷移人口面臨與遷出地存量社會關系的信息與時空隔離,缺少在適應環境過程中的情感支撐,形成遷移成本。Dekker(2014)發現遷移人口通過使用基于互聯網的社交媒體,能夠建立新的信息獲取平臺,降低遷移適應過程中的信息成本,提高信息搜尋效率,同時能夠保持與遷出地社會關系的緊密聯系,在遷移過程中仍然能夠獲得較為充足的情感支撐。Peng(2008)研究了互聯網對珠江三角洲遷入工人的影響,發現工作機會隨著信息更加充分而提高,互聯網娛樂方面的應用幫助遷入人口應對壓力,改善生活質量。總體上,互聯網優化了遷移人口的信息環境,使遷移行為便利化。另外,遷出地商品消費的運輸冰山成本促進了人口遷移,以期獲得更大的消費效用,空間經濟學的研究中(藤田昌久等,2013),由于存在制造業與農業生產的工資差,產業分布體現為制造業具有空間聚集效應,而農業生產則趨于空間均勻分布。受產品運輸成本的影響(遠距離地區的運輸成本為冰山成本),將會形成“中心—邊緣”的地理空間分布,并且隨運輸成本系數的變化,有不同的制造業中心均衡解。互聯網對商品市場的結構性影響,擺脫了傳統市場的層級關系,使任意市場參與者能夠實現直接聯系和交易,另外,突破了傳統經濟環境的時空差距,能夠隨時隨地完成交易。這些都使冰山成本在互聯網商業環境下大幅下降,并且降幅距離邊際遞增,改變了以改善消費效用而進行人口遷移的機會成本。

基于已有研究,本文將從以下兩方面進行創新性拓展:(1)根據互聯網技術的空間穿透性,拓寬以往的空間計量研究視野,不僅關注距離鄰近區域,也關注遠距離區域的空間效應,進而得出全局綜合效應。(2)以動態的視角研究互聯網技術對人口遷移的動力形成機制,剖析兩個時期內互聯網技術內涵的演進特征,找出與人口遷移推力和拉力的關聯關系,結合社會經濟的發展演變,完成系統性分析。

二、理論模型與數據描述

本研究的理論模型由 3 個主要部分組成:一是人口遷移的推拉模型,將各因素的影響效應分解后進行分析;二是互聯網的技術特征剖析,以及該特征對人口遷移傾向的影響機制梳理;三是空間計量模型,以基于互聯網技術特征的人口遷移“推—拉”模型完成空間計量分析,推導出互聯網技術對于人口遷移的影響。

(一)人口遷移模型

一般情況下,人口遷移的收益主要取決于遷出地的“推力”與遷入地的“拉力”,而遷移成本主要與距離有關。

(二)互聯網的技術特征

信息技術對經濟發展影響的相關研究表明,當前經濟運行的主導技術是信息技術,世界經濟已進入第五次長期波動(張伯偉等,2013)。互聯網技術的發展,存在正外部性(DiMaggio,2003),具有規模效應。互聯網本質是信息流的通道,由于信息的復制與傳播具有近乎零成本的特征,同時基礎設施及終端設備的生產具有規模效應,所以當網絡規模擴大,用戶的使用成本將降低。另外,當用戶的數量增加,信息產品豐富程度也隨之提高,信息的來源豐富,在互聯網技術的幫助下,信息搜尋效率提升,用戶的收益改善。

以淘寶商鋪作為借助互聯網技術生產與銷售商品的計算單位,使用爬蟲軟件爬取的 2017 年 280 多萬家商鋪的信息顯示,80%的商鋪集中于東部地區,互聯網以完善市場的方式進一步使生產集中于原有的經濟中心地區(見圖 2)。

以城鎮化率表示人口聚集程度,淘寶店鋪在省會城市的占比表示產業集中程度,發現二者存在明顯的反向關系,即東、中、西部地區的店鋪集中度為 25.28%、46.26%、61.49%,而城鎮化率依次為 63.89%、54.23%、48.43%。更低的冰山成本使商品銷售數量在全局范圍內進一步集中于東部,但當城鎮化率高,產品生產銷售將進一步細化分工,在空間上呈現區域內均勻化分布,而當城鎮化率低,則將在區域內集中。人口遷移是否也遵循類似規律,需要進一步研究。

(三)互聯網對遷移成本的空間效應

1. 遷入地信息成本

信息成本由兩部分組成,一是遷移人口對遷入地的信息不對稱,假設 遷出人 口的人力資本與就業偏好是同質的,該障礙對所有遷入人口是同等化的,故以常數表示,在互聯網時代,可以對此類信息進行充分搜尋;二是遷移后對遷出地社會關系的疏離,在傳統經濟中,通過電話電報或書信溝通補償,具有費用高或時效性差的特點,并且費用與時效性隨距離增加而變化,但符合邊際成本遞減規律,使用冪函數表達,在互聯網技術的介入下,信息溝通成本幾乎降低為零,時效性改進為即時通信。

2. 遷出地消費成本

為了將互聯網技術對傳統經濟的運輸冰山成本的影響進行刻畫,本文把這部分成本分為商品銷售信息處理成本與單位商品物理位移成本兩部分。前者包含傳統市場的層級關系伴隨的信息損耗,為了計算簡便,同時將批發和零售的產品分裝、倉儲、銷售成本計入該部分,隨著層級的下沉,邊際成本將遞增,而層級的數量與距離成正比,使用冪函數表示。在互聯網時代,由于買方與賣方直接交易,搜尋效率較高,基本上不存在第一部分成本;隨著物流行業進一步發展,單位商品的物理位移成本總體上下降,表示為與距離相關的線性函數,互聯網技術對第二部分成本影響有限。

3. 總成本

綜合上述兩種成本的變化,若進行遷移,信息成本的下降將帶給遷移人口額外的收益,但互聯網商業對遷出地的消費成本降低形成了遷移的機會成本,由于對距離的邊際效應差異,所以在互聯網沖擊下,信息成本下降的絕對值減去消費成本下降的絕對值才是遷移行為的凈收益,通過式(8)- 式(5)得到,并且對其求導觀察極值與凹凸性

(五) 數據描述

本文采用 1996~2015 年的省級對稱面板數據,其中各省遷出人口數據取自2000、 2010 年的第五、第六次人口普查和 1995、2005、2015 年 1%人口抽樣調查。其中 1995 年重慶數據從四川省中扣除。原始數據是以 5 年為間隔的面板數據,為了與自變量的數據匹配,并且在 1996~2015 年人口政策相對穩定,假設人口遷移的影響因素主要為經濟原因,且人口遷移曲線是漸進、平滑的,故使用 Matlab 對其進行插值運算,使用 Spline 三次樣條插值算法,插值函數及其一階、二階導數都是連續的。取 1996~2015 年的數據取自然對數作為因變量。互聯網用戶占比數據取自《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。受教育年限、人均 GDP、人口密度、城鎮化率均來自《中國統計年鑒》。

三、實證分析

(一) 空間權重矩陣

一般在空間計量分析中,空間權重矩陣表示變量間的地理分布關系,大多采用相鄰矩陣,或是反距離矩陣,即為地理分布緊密的地區賦予更高的權重,本文也采用類似的思路,選用反距離矩陣 W 作為一種研究視角,其中省際距離用省會城市之間的距離表示,對其取倒數后形成一個 N×N 的方陣,其中對角線元素為零,元素 wij 表示 i 省到 j 省距離的倒數,為對角線對稱矩陣。距離越近的省份權重越高。另外,根據上文分析互聯網技術對人口遷移凈收益的影響,當距離超過臨界點時,凈收益會由正變負,所以在空間計量分析時需要考慮距離較遠區域間的相互效應。故選擇距離矩陣 WD 作為另一種空間權重矩陣,矩陣形態與 W 一致,但與 W 相反,對空間上相隔較遠的區域間賦予更高的權重。

(二) 空間效應的跨時期選擇

互聯網技術在中國先后經歷的積累期與全面深入發展期兩個階段。一方面,互聯網用戶占比由緩慢增長到快速增長再到平穩增長(見圖 3),全國及東中西部均有相同的趨勢。1996~2005 年,用戶占比增長緩慢,以 2006 年為分界,2006~2015 年快速提高。另一方面,互聯網應用的內涵也發生了轉變,由初期以提高學習工作效率的應用,逐漸滲透到休閑娛樂、消費或交易等更加生活化的應用(見圖 4)。2006 年后休閑娛樂應用出現脈沖式增長,隨后保持在高水平,消費或交易應用開始快速增長,互聯網技術已跨過關鍵質量點(托馬斯,2013),進入自我強化周期。因此,互聯網技術無論是用戶規模還是技術內涵在兩個時期均發生了改變,需要對兩個時期分別進行分析。

(三) 面板數據回歸

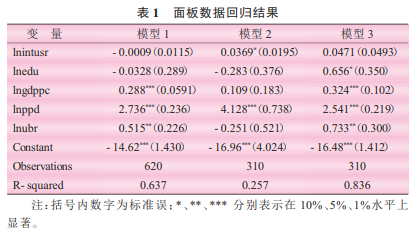

本文選用的面板數據為 T=20,N=31,為了分別檢驗互聯網對人口遷移的空間外部性,使用標準化后的反距離矩陣(W)和距離矩陣(WD)作為空間權重矩陣,分別賦予相近地區與相遠地區更高的權重。同時為了觀察互聯網技術發展的兩個階段是否具有不同的影響,以 2006 年為界,分別分析 1996~2005 年,2006~2015 年的情況,T=10。在使用 STATA 進行 OLS 回歸后,通過 F 統計量檢驗及 Hausman 檢驗,選擇空間、時間雙向固定效應模型。回歸結果如表 1 所示。

從表 1 看,影響本省遷出人口最主要的原因是人口密度,其次為城鎮化率和人均 GDP。而 互聯網 用戶占 比僅在 1996~2005 年顯著為正,說明以直接因果關系考 察不足 以說 明各因素的影響,需要將外部性納入評測范疇。

(四) 空間計量分析

1. 空間自相關性檢驗

在空間自相關性檢驗時,采用 Moran 檢驗,對莫蘭指數(Moran's I)進行統計推斷。分別按兩個時期及全時期以 W 和 WD 作為空間權重矩陣進行分析,結果如表 2 所示。

在 W 作為空間權重矩陣時,1996~2015 年和 2006~2015 年,在1%的水平拒絕無空間自相關性的原假設,1996~2005 年,僅在 10%的水平上拒絕。而在 WD 作為空間權重矩陣時,1996~2015 年和 2006~2015 年拒絕無空間自相關性的原假設,1996~2005年不拒絕原假設。因此可以看出,在本文考察的周期內,前 10 年各因素對于人口遷移的影響中,空間外部性較弱,而后 10 年較顯著。由于 1996~2005 年的 WD 矩陣空間相關性不顯著,故不再進一步進行該時期的空間計量分析。

2. 空間計量模型選擇

從表 3 可以看出,在穩健的 LM 檢驗下,兩類空間權重矩陣在各個時期均顯著存在空間滯后效應和空間誤差效應,因此本文使用空間杜賓模型進行后續空間計量分析。

3. 雙向固定效應的空間杜賓模型分析

經過檢驗,分別以 W 和 WD 作為空間權重矩陣進行雙向固定效應的空間杜賓模型(SPDM)計量分析,W 為反距離矩陣,賦予鄰近地區更 高的 權重,以 1996~2015 年、 1996~2005 年、2006~2015 年 3 個時間段進行分析;WD 為距離矩陣,由于互聯網技術跨越空間距離的屬性,賦予較遠區域更高的權重,雖然也與 W 分析一致分為 3 個時期,但在進行莫蘭檢驗時,1996~2005 年空間相關性不顯著,故不對這一時期進行計量分析,分別對 1996~2015 年和 2006~2015 年分析。根據人口的“推—拉”模型,將影響人口遷移的因素分為遷移效益和遷移成本,在式(2)的基礎上,結合空間杜賓模型式(12),空間計量方程為:

Y= δWY+ β0 ln usr + β1 ln edu+ β2 ln gdppc + β3 ln ppd + β4 ln ubr + θ0W ln usr + θ1W ln edu + θ2W ln gdppc+ θ3W ln ppd + θ4W ln ubr + ε (15)

Y= δWDY+ β0 ln usr + β1 ln edu+ β2 ln gdppc + β3 ln ppd + β4 ln ubr + θ0W D ln usr + θ1W D ln edu + θ2W D ln gdppc+ θ3W D ln ppd + θ4W D ln ubr + ε (16)

式(15)為空間權重矩陣使用 W,式(16)為空間權重矩陣使用 WD。使用 Matlab 軟件完成數據分析,回歸結果如表 4 所示。

從表 4 可以看出,除了教育水平因素外,互聯網普及率及其他因素均在不同時期內顯著,以 20 年為周期,擬合優度在 0.84 到 0.86 之間,W 在 1996~2005 年擬合優度為0.8275,但在 2006~2015 年兩種距離矩陣的擬合優度均在 0.97 以上,這一結果與段成榮等(2008)一致,在影響人口遷移的因素中,經濟因素的影響的解釋能力在增強。

為了進一步體現自變量對因變量的影響,本文根 據式(14)對空間杜賓模型的回歸系 數 處 理 ,得到各自 變量的間接效應 、直 接 效應及總效應(見表 5)。

根 據 表 5 的結果,互聯網技術對人口遷移的影響表現出以 下 特 點 :(1)互 聯 網普及率與遷出人口同向增加,而且互聯網對人口遷移影響程度有所提高, 1996 ~2005 年處于互聯網技術的培育期,總效應系數值小,鄰近地區間的數值為 - 0.5537,但在 2006~2015 年,互聯網技術成為影響人口遷移的主要因素之一,無論對于近距離還是遠距離地區間,總效應在顯著因素中的系數絕對值均排第二位。中國 2006 年以后互聯網技術經歷了快速發展,以娛樂應用的階梯式增長及互聯網商品、服務交易體系的全面形成為標志,技術因素越來越深刻地影響著人口遷移。(2)在深入發展期,互聯網技術以空間外部性為主,間接效應均在 1%水平上顯著,并且系數的值比直接效應高 1~2 個數量級。傳統社會的“中心—外圍”結構強化了中心地區向外圍地區的輻射,但抑制外圍地區間的交流及外圍向中心的反饋,互聯網的扁平化結構,以技術手段實現了區域間的信息平權,通過提升本地的互聯網發展水平,提供充分的本地人口遷移與消費商品方面信息,影響了其他地區的人口遷移決策。(3)在深入發展期,互聯網技術對人口遷移的影響,隨著距離增加,先促進(4.3696)后抑制(- 2.1288)。由于信息成本與商品運輸的冰山成本均被互聯網技術降低, 但隨距離增加的邊際效應存在差異,導致了人口遷移凈收益先提高后降低,直至為負,進而影響人口遷移傾向。總體而言,互聯網對人口遷移的空間重構效應隨時間逐漸增強,通過提高空間外部性,克服距離因素的限制,增強了地區間的影響力。

城鎮化趨勢也發生了演進。首先,就人口密度對人口遷移的影響而言,1996~2005 年以鄰近地區的就近城鎮化為主,本地的人口密度是人口遷出的推力,直接效應為 3.0414,是人口遷出推力,這是由于這一階段農業人口大量涌入城鎮成為城市建設勞動力,遷出地的人口密度的影響主要體現為農業人口密度壓力上,反映了農業人口生存壓力,密度越高壓力越大,人口有更高的遷出傾向。另外,受信息不充分的限制,人口更傾向遷往鄰近地區。然而,2006~2015 年,由于互聯網技術的發展,經過前一時期(1996~ 2006)的就近城鎮化,人口密度間接效應顯著(6.0689),此時人口密度的影響主要體現為城鎮人口密度引力,即人口遷移傾向于遷往人口密度高的附近大城市,通過人口聚集效應獲得更高的遷移收益。總體而言,在 1996~2015 年的長周期內,人口密度間接效應為 - 4.1896,即仍以就近城鎮化為主要特征,這與 1996~2005 年相似,說明 20 年長周期人口遷移的總體特征是以“鄉—城”轉移為顯性標志。雖然在互聯網深入發展期,城鎮化率快速提高(2017 年為 58.52%),人口遷移表現出向大城市聚集的趨勢,但“農村轉移人口市民化”仍然是一個長期歷史過程。其次,就城鎮化率對人口遷移的影響而言,1996~ 2005 年,鄰近地區城鎮化率的間接效應為 8.2532,與之相似,1996~2015 年的長周期內,城鎮化率間接效應為 3.6727,皆為人口遷移拉力,并就近城鎮化;2006~2015 年,距離較遠的地區間則轉而以跨地區城鎮化為主,城鎮化率的間接效應影響較大(5.8822),由于地區間經濟水平發展差距擴大,城鎮化水平差異形成了人口遷移拉力,同時由于互聯網技術有助于克服遠距離導致的信息不充分,為以城鎮化為目的的跨地區人口遷移提供便利。因此,第一個時期人口遷移以粗放的就近城鎮化為主,由人口密度高的農業地區向城鎮遷移,第二個時期人口遷移以鄰近區域的城鎮人口聚集與遠距離地區間的進一步城鎮化為特點,區域間的城鎮化水平協同提高。

人均 GDP 和受教育水平兩個自變量在對人口遷移的空間解釋上與經典人口遷移的“推—拉”模型的結論有較大出入。首先人均 GDP 對于鄰近地區的直接效應與間接效應均顯著為負,且間接效應高于直接效應。而受教育水平的各個效應均不顯著,說明人均 GDP 與教育水平未能充分形成應有的推力和拉力。

四、結 語

本研究發現:(1)互聯網技術的新空間特性放松了產業中心與人口中心耦合關系的剛性約束,在產業中心進一步向東部集中的情況下,互聯網則抑制遠距離的低效率跨省人口遷移,活躍了“外圍”地區內部的人口遷移活動,促進了地區間人口的均衡布局,有利于實施區域協調發展倡議,特別是為西部大開發、東北老工業基地振興及中部崛起提供更為有效的空間人口效率的支持。(2)互聯網技術的支持和作用下,城鎮的要素聚集效率得到進一步提高,特別是人口密度高規模大的大城市,顯示出人口遷移的優先指向,提示出互聯網技術強化人口聚集作用的新型功能;基于人口遷移凈收益仍在持續提高的現實,區域內形成中心城市聚集,以大城市為核心的城市集群,以及大中小城市體系得以協同發展的人口聚集趨勢,加速漸進式城鎮化過程中的非農轉移。(3)互聯網技術的發展有助于提高人口遷移收益,2006~2015 年形成了對人口遷移的強刺激,人口遷移的活躍度提高,遷移人口總量得以快速增長。互聯網技術支持下的遷移行為,得到了更為便捷、更為充分的信息支持。——論文作者:呂昭河 翟 登