發(fā)布時間:所屬分類:醫(yī)學職稱論文瀏覽:1次

摘 要: [摘 要]目的:探討神經(jīng)根型頸椎病(CSR)伴無癥狀退變性頸脊髓壓迫(A-SCCC)的治療方法,總結(jié)臨床診治原則。方法:病例來源于我院2013年8月至2018年2月收治的神經(jīng)根型頸椎病患者,影像學檢查發(fā)現(xiàn)退變性頸脊髓壓迫。患者均于我院接受綜合治療,以仰臥前屈拔伸牽

[摘 要]目的:探討神經(jīng)根型頸椎病(CSR)伴無癥狀退變性頸脊髓壓迫(A-SCCC)的治療方法,總結(jié)臨床診治原則。方法:病例來源于我院2013年8月至2018年2月收治的神經(jīng)根型頸椎病患者,影像學檢查發(fā)現(xiàn)退變性頸脊髓壓迫。患者均于我院接受綜合治療,以仰臥前屈拔伸牽引為主,輔以頸椎手法治療、頸椎制動、針刺等,持續(xù)2周,若患者治療期間神經(jīng)功能持續(xù)惡化或疼痛劇烈無法緩解,則實施外科干預。記錄患者疼痛視覺模擬評分(VAS)、頸椎日本骨科學會(JOA)評分變化,以及外科手術干預情況,討論CSR伴A-SCCC的臨床治療方案。結(jié)果:150例患者中,31例行手術治療,術后恢復良好,其余119例均順利完成非手術治療。非手術治療患者治療后2周VAS評分較治療前下降,頸椎JOA評分較治療前升高,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),患者治療后2周、治療后6個月VAS評分、頸椎JOA評分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。末次隨訪時,119例非手術治療患者總有效率為79.83%(95/119),手術組總有效率87.09%(27/31)。結(jié)論:對于多數(shù)CSR伴A-SCCC患者,非手術綜合治療可取得滿意的治療效果,但對于出現(xiàn)頸椎局部癥狀、脊髓壓迫嚴重、頸椎過度活動者,應考慮開展外科手術干預。

[關鍵詞] 神經(jīng)根型;頸椎病;無癥狀;脊髓壓迫;治療

神經(jīng)根型頸椎病(CSR)約占頸椎病的60%以上,是臨床最常見的頸椎病類型,該病好發(fā)于中老年人群,患者以頸肩部僵硬、疼痛,頸部活動受限,單側(cè)或雙上肢疼痛、麻木為主要臨床表現(xiàn),多數(shù)患者經(jīng)頸椎牽引、休息制動等非手術治療后臨床癥狀可有效改善[1]。在多年臨床實踐中,越來越多的研究發(fā)現(xiàn),部分神經(jīng)根型頸椎病患者存在椎體后方組織壓迫脊髓的影像學征象,但缺乏脊髓受壓損傷的相應臨床表現(xiàn),此時患者未出現(xiàn)典型脊髓壓迫產(chǎn)生的上運動神經(jīng)元損害癥狀體征,多數(shù)學者將這一現(xiàn)象稱為無癥狀退變性頸脊髓壓迫(A-SCCC)[2]。有觀點認為,無癥狀退變性頸脊髓壓迫具有進展至脊髓型頸椎病(CSM)風險,故應考慮開展手術干預[3]。但國內(nèi)多數(shù)學者認為,無癥狀退變性頸脊髓壓迫與脊髓型頸椎病相關性不明顯,僅憑影像學表現(xiàn)作為外科手術依據(jù)存在擴大手術指征之嫌[4]。為觀察神經(jīng)根型頸椎病伴無癥狀退變性頸脊髓壓迫的治療轉(zhuǎn)歸,此次研究分析了150例患者情況,現(xiàn)將研究方法與結(jié)論報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

病例來源于我院2013年8月至2018年2月收治的神經(jīng)根型頸椎病患者,患者均符合《頸椎病診治與康復指南(2010年版)》中關于神經(jīng)根型頸椎病的診斷標準[5],影像學檢查發(fā)現(xiàn)退變性頸脊髓壓迫,影像學檢查后再次仔細檢查,未發(fā)現(xiàn)上肢運動神經(jīng)元受損癥狀與體征;

排除既往有脊柱外傷史和(或)脊髓損傷病史者,合并發(fā)育性椎管狹窄、骨關節(jié)結(jié)核、骨髓炎、嚴重骨質(zhì)疏松者,以及合并心、肝、腎等臟器嚴重病變者。共選擇150例患者,其中,男48例,女102例,年齡35~89歲,平均(61.25±10.62)歲,病程3d~10年,平均(10.24±2.71)個月,主要臨床表現(xiàn):典型上肢放射痛129例,頸肩痛21例;其他表現(xiàn):腱反射亢進19例,肌力減弱48例。

1.2 治療方案

1.2.1 非手術治療 患者入院后均接受綜合治療,以仰臥前屈拔伸牽引為主:首先行預實驗測試患者頸椎活動度及疼痛情況,患者取仰臥位,操作者站立于患者頭側(cè),使用左手拇指、食指及手掌固定患者枕后,右手小魚際提拉患者下巴,通過雙手配合在0~45°范圍內(nèi)調(diào)節(jié)前屈角度,持續(xù)10s后放松5s,重復操作持續(xù)5min,記錄患者疼痛緩解的最佳角度[6]。預實驗完畢后,患者取仰臥位,根據(jù)疼痛緩解的最佳角度選擇枕頜帶牽引方案中枕頭數(shù)量,牽引重量以5~8kg為宜,確保患者頸后著力感強、牽引處無特別不適;每次牽引時間30~40min,每日3次,若無不適感可適當延長單次牽引時間;牽引結(jié)束后協(xié)助患者實施頸部肌肉放松訓練;牽引治療完畢后,要求患者行仰臥高枕睡眠,枕頭高度與牽引時枕高相同[7]。在此基礎上,給予頸椎手法松解、旋提,頸椎制動,針刺等治療,若患者疼痛視覺模擬評分(VAS)超過7分,給予非甾體類抗炎藥治療[8]。

1.2.2 手術治療 患者非手術治療持續(xù)2周,若治療期間神經(jīng)功能損害進一步加劇,或疼痛劇烈無法緩解,則開展外科手術干預,手術方法可選用椎間盤摘除減壓聯(lián)合椎間植骨鋼板內(nèi)固定、椎體次全切減壓聯(lián)合椎間植骨鋼板內(nèi)固定或人工椎間盤置換術[9]。

1.3 分析方法

記錄患者治療期間不良反應發(fā)生情況及中轉(zhuǎn)手術情況,并分析非手術患者治療前、治療2周后、治療6個月后VAS評分、頸椎日本骨科學會(JOA)評分變化。VAS評分總分0~10分,0分為無痛,評分越高則疼痛越明顯,10分為難以忍受的劇烈疼痛;頸椎JOA評分包括運動(8分)、感覺(6分)、膀胱功能(3分)共3項,總分0~17分,評分越高則癥狀改善越明顯[10-11]。

臨床療效評價標準[12]:治愈:JOA評分改善率100%;顯效:JOA評分改善率61%~99%;有效:JOA評分改善率25%~60%;無效:JOA評分改善率<25%;總有效率=(治愈+顯效+有效)/總例數(shù)×100%;JOA評分改善率=(治療后JOA評分-治療前JOA評分)/(17-治療前評分)×100%。

1.4 統(tǒng)計學方法

對本臨床研究的所有數(shù)據(jù)采用SPSS18.0進行分析,VAS評分、頸椎JOA評分以(x±s)表示,并采用t檢驗或F檢驗,以P<0.05為有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 不良反應發(fā)生情況及中轉(zhuǎn)手術情況

150例患者中,31例接受手術治療,術后恢復良好,其余119例均順利完成非手術治療,治療期間發(fā)生頭暈9例,心慌、胸悶7例,頸項僵硬、頸肩酸痛32例,均經(jīng)暫停牽引或?qū)ΠY處理后緩解,未見骨折、脫位、暈厥等不良反應發(fā)生。

2.2VAS評分、頸椎JOA評分變化

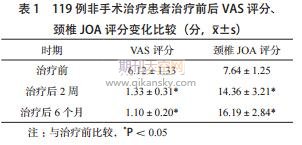

119例非手術治療患者均獲得有效隨訪,平均隨訪時間(1.25±0.31)個月,患者治療后2周VAS評分較治療前下降,頸椎JOA評分較治療前升高,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),患者治療后2周、治療后6個月VAS評分、頸椎JOA評分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。見表1。

2.3 臨床療效

末次隨訪時,119例非手術治療患者治愈27例,顯效35例,有效33例,無效24例,總有效率為79.83%(95/119)。

31例手術治療患者隨訪時間6~14個月,治愈17例,顯效4例,有效6例,無效4例,總有效率87.09%。

相關知識推薦:核心期刊發(fā)表論文一篇多少錢呢

3 討論

神經(jīng)根型頸椎病患者常伴有頸椎退行性改變,如頸椎曲度異常、椎間盤突出、骨贅增生、黃韌帶肥厚等,常引發(fā)椎管、椎間孔狹窄,進而導致神經(jīng)根壓迫或牽拉,并因炎癥反應導致疼痛。據(jù)報道,無癥狀退變性頸脊髓壓迫作為一種亞臨床現(xiàn)象,已普遍存在于人群中,無癥狀退變性頸脊髓壓迫癥狀及體征即非典型脊髓型頸椎病引起的上運動神經(jīng)元受損癥狀和體征,且不包括頸肩痛、神經(jīng)根刺激癥狀、頸部活動受限[13]。

通常認為,影像學圖像顯示的頸椎退變性脊髓壓迫并非脊髓型頸椎病,而是頸椎退變的病理過程或病理現(xiàn)象[14]。但也有學者指出,頸神經(jīng)根性痛、電生理檢查表現(xiàn)異常及MRI信號異常變化幾乎同步發(fā)生,故無癥狀退變性頸脊髓壓迫有向脊髓型頸椎病進展的潛能[15]。因此,掌握無癥狀退變性頸脊髓壓迫轉(zhuǎn)變?yōu)榧顾栊皖i椎病的機制,對于指導神經(jīng)根型頸椎病伴無癥狀退變性頸脊髓壓迫的治療方案選擇有著重要意義。

近年來,有研究發(fā)現(xiàn),脊髓型頸椎病與發(fā)育性椎管狹窄有著密切關聯(lián),而約有80%以上的無癥狀退變性頸脊髓壓迫患者頸椎椎管矢狀徑較寬,并據(jù)此認為多數(shù)無癥狀退變性頸脊髓壓迫患者并不會出現(xiàn)脊髓型頸椎病臨床癥狀[16]。在本次研究中,僅有31例神經(jīng)根型頸椎病伴無癥狀退變性頸脊髓壓迫患者接受手術治療,而119例接受非手術綜合治療的患者,其臨床總有效率達到79.83%,在印證上述結(jié)論的同時,也說明多數(shù)無癥狀退變性頸脊髓壓迫患者經(jīng)系統(tǒng)、到位的非手術治療后,臨床癥狀能夠獲得有效緩解。因此,不能簡單地將無癥狀退變性頸脊髓壓迫作為脊髓型頸椎病風險信號,更不能盲目對神經(jīng)根型頸椎病伴無癥狀退變性頸脊髓壓迫患者開展“積極”手術治療,而應強調(diào)嚴格、系統(tǒng)、綜合的非手術治療的重要性。

神經(jīng)根型頸椎病伴無癥狀退變性頸脊髓壓迫患者病理改變較為復雜,但多以根管狹窄為主要病理變化,并伴有后伸嚴重受限所致疼痛,而前屈位癥狀則明顯改善。與此同時,多數(shù)患者頸椎曲度發(fā)生退行性變直、反曲,進而影響椎間孔面積與容積,其原因與脊髓適應慢性壓迫及代償反應有關[17]。基于這一特點,采用仰臥前屈位牽引方法往往能夠取得滿意的效果。本研究119例接受非手術治療患者的治療方案即以仰臥前屈位牽引拔伸牽引為主,其治療后2周VAS評分、頸椎JOA評分即見明顯改善,治療后6個月未見明顯反彈且治療期間不良反應發(fā)生率較低、癥狀可控,說明這一治療方法良好的效果與安全性。

需要注意的是,頸脊髓壓迫是脊髓型頸椎病的發(fā)病基礎,一旦致壓物與脊髓相對穩(wěn)定平衡被打破,患者即有較高的可能性進展至脊髓型頸椎病,因此,對于合并頸椎局部癥狀或肢體軀干一過性麻木疼痛,檢查可見深反射亢進、肌張力增高或動態(tài)錐體束征者,建議盡早手術。此外,頸椎過度活動可導致局部癥狀加重或一過性軀干和肢體無力麻木、神經(jīng)根性疼痛、電生理異常,且往往伴有脊髓嚴重受壓、節(jié)段性不穩(wěn)[18],此時積極開展外科干預具有必要性。

綜上所述,以仰臥前屈拔伸牽引為主的非手術方案治療神經(jīng)根型頸椎病伴無癥狀退變性頸脊髓壓迫的效果確切、安全可靠,可作為臨床首選治療方案予以推廣,但對于治療期間神經(jīng)損害癥狀與體征加劇、嚴格保守治療無效者,也應及時實施外科手術以避免脊髓型頸椎病的發(fā)生與發(fā)展。